新着情報

Informations

雑誌会

2025.03.12

竹をホットプレスすることで一石二鳥!

この『雑誌会』は、化学系の雑誌を中心に独断と偏見で研究例を選び、不定期でご紹介するコーナーです。

竹をホットプレスすることで、樹液を採取することと、機械的に強化された竹材が得られたという、正に一石二鳥のお話です。

Extraction of Bamboo Sap by High-Efficiency Hot Pressing: A Method for High Value and Sustainable Use of the Bamboo Material

Fen Chen, Aokai Cheng, Jianping Xiang, Xianju Wang, Litao Guan, Xiuyi Lin,* and Dengyun Tu*

ACS Omega 2025, 10, 7362−7370

(本文)

https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsomega.4c11224?ref=article_openPDF

竹からは竹酢液と呼ばれるものが採れるそうです。『竹酢液(ちくさくえき)とは、竹炭を焼くときに出てくる煙を冷やして採取される液体です。』『竹酢液の成分は、分かっているだけでも300種類以上あります。主な成分は酢酸で、プロピオン酸、蟻酸などの有機酸類、メタノール、プロパノール、エタノールなどのアルコール類、エチルグアヤコール、グアヤコール、クレゾールなどのフェノール類などがあります。』また、竹酢液の効果として、『消臭、殺菌に竹酢液を使う』『農業、園芸に竹酢液を使う』とあります。

(竹酢液 原液)

https://www.take-sumi.org/chikusakueki/gen-eki/

しからば、竹炭はどうやって作っているか?ですが、窯の中で焼くみたいです。その中で竹酢液も取れるようです。

(窯で焼く竹炭の製造工程(その1))

http://www.sepiojapan.com/tikutanseizou.html

(窯で焼く竹炭の製造工程(その2))

http://www.sepiojapan.com/tikutanseizou02.html

今回の研究例は窯で焼いて竹酢液を採取する代わりに、ホットプレスして竹酢液を採取し、その一方で竹酢液が出たでがらし竹材の物性を調べて新たな可能性を探ったお話です。

竹酢液を採取することは同じでも、竹炭を得るか?材木のような構造材を得たのか?の違いとも言えます。

しかも、得られる竹酢液にも従来との違いがあったようです。

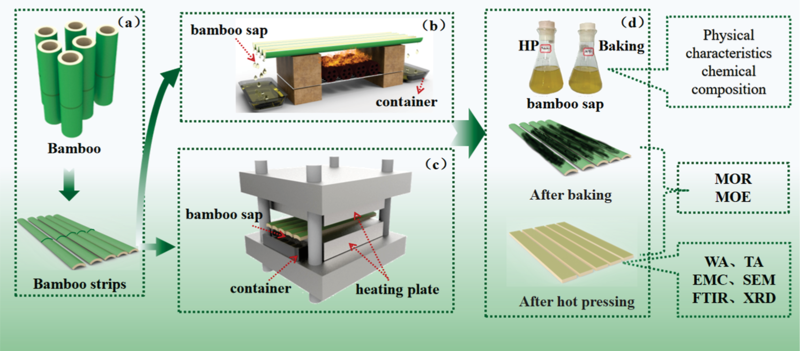

検討した内容が図1に描かれています。

(1)春季3月に4~5年物の孟宗竹を伐採。水分が70~80%含まれているらしい。

(2)40cmの長さに切断。

(3)縦向けに割り、幅が2.5~3.5cm、厚みが0.8~1.0cmの板状にした。(丸みはそのまま)

(4)従来法の場合、石炭加熱で焼いて流れでた竹酢液を採取。

(5)ホットプレス法の場合、180℃、0.1MPaで15分プレスし、はみ出た竹酢液を採取。

(6)出がらしの竹材も評価。

といった流れのようです。

結果です。

表1には得られた竹酢液の物理的評価の結果が出ています。

得られた抽出液の量は従来法vs.ホットプレス法=44.66±5 g/kg vs. 52.81±8 g/kgとなっており、従来法<ホットプレス法でした。

pHも両者とも同じくらいで、弱酸性のようです。

竹酢液中に含まれた固形分もほぼ同じくらいでしょうか?

液体の相対密度にも大きな違いはなかったようです。

色も両者とも薄い黄色ということで、違いはなかったようです。

図2aの茶色の帯はグアヤコールの量を示しております。

グアヤコールについては、『殺菌剤や合成前駆体として使われているフェノール系天然物,グアヤコール、グアヤコールはユソウボク (Guaiacum sp.) から発見されたフェノール類の一種で,セロリの種,タバコの葉,かんきつ類の葉,およびレモン果皮などから得られるエッセンシャルオイルにも含まれています。グアヤコールは,分子状酸素と光の存在下で自動酸化を起こしやすいことが知られています。グアヤコールは殺菌剤の他,バニリンやオイゲノールなどのフレーバー合成のための前駆体としても用いられています。』とあります。

(Guaiacol)

https://www.tcichemicals.com/JP/ja/p/M0121

ホットプレス法が0.56μg/mL、従来法が0.65μg/mLとほぼ同じでしょうか?

一方、図2aの黒い帯は全体のフレーバーの量が示されています。

フレーバーとは『食べ物を口に入れたときに感じられる感覚のことを指す。』とあります。

(フレーバーとは)

https://www.ucc.co.jp/enjoy/encyclopedia/dictionary/flavor.html

このフレーバーの量に関しても、両者でさほど大きな違いはなかったようです。

ただここで注意が必要なのは、グアヤコールの量とフレーバーの量の縦軸の値が違うということです。図を見ると、あたかもフレーバーの大半がグアヤコールのように見えますが、そうではないということで、錯覚を誘うような図になっております。

続いて、図2bの黒帯は全アミノ酸の量を比較した場合ですが、両者にはさほど違いがなかったようです。

この図2の検討の中で、唯一明らかな違いが見えたのが全フェノール量で、ホットプレス法が197.45μg/mLだったのに対して従来法では114.98μg/mLだったようです。これに関して『総フェノール含量の大幅な増加は、高温高圧下での竹細胞の分解に起因し、高温高圧は化学反応を促進し、特定のフェノール化合物の変質と安定性を高め、結果として総フェノールの抽出効率を上昇させたのではないか?』と考察しています。

表2には竹酢液をGC-MSで分析した結果が出ています。

GC-MSについては、

(GC-MS・GC-MS/MSとは?基礎から用途、原理まで徹底解説)

https://azscience.jp/column/category/top01-sub04/

まず、やはり天然物だからでしょうか?両者とも多くの成分が検出されたようです。

ただ、成分の内訳(相対的割合(relative percent))はかなり違ったようです。

従来法の場合、最も多く含まれていたものはエルカ酸アミドで(相対的割合が)23.95%含まれていたようです。その次に多かったのが酢酸で14.99%だったようです。

エルカ酸アミドについては、『エルカ酸アミドとは、エルカ酸をアミド化した物質です。

エルカ酸は、ナタネ油やカラシの種から摂れる油などに含まれる一価不飽和脂肪酸です。炭素数が22で二重結合1つを持つ脂肪酸の総称であるドコセン酸に分類されます。エルカ酸アミドはプラスチックなどのフィルムに対して用いる潤滑剤として用いられています。』とあります。

(エルカ酸アミド)

https://metoree.com/categories/6188/

一方のホットプレス法では、最も多く含まれていた成分は2,3-ジヒドロベンゾフランで、その次はフタル酸ジブチルあるいは3-ヒドロキシベンズアルデヒドだったようです。

2,3-ジヒドロベンゾフランについては、『2,3-ジヒドロベンゾフランは、ベンゾフラン[2]の接触水素化脱酸素中に形成される中間体』のようです。

https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/183962

フタル酸ジブチルについては、『DBPとも呼ばれる一般的な成分であり、マニキュアとして現在販売されているほとんどの合成香料に含まれる。可塑剤、香料安定剤として使用され、マニキュア固有の特性を与える重要な成分だ。』とあります。

(フタル酸ジブチル 成分紹介)

https://www.paulaschoice.jp/ingredients/ingredient-dibutyl-phthalate.html?srsltid=AfmBOoqdHPeTT1oqdXlSqknEGWb2XIqNrhlzuQEJdbtB4va7lBw92pK5

3-ヒドロキシベンズアルデヒドは、Biginelli環状縮合反応による触媒としてYb(OTf)3を使用した対応するジヒドロピリミジン-2-チオン(モナストロール)の合成において、アセト酢酸エチルおよびチオ尿素と共に反応物質として使用できます。』とあります。

https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/h19808

また、3-ヒドロキシベンズアルデヒドについては、『トリフェニルメタン系酸性染料の中間体。』ともあります。

https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_JP_CB6136239.htm

ちなみに、竹炭のところで『主な成分は酢酸』とありましたが、何とホットプレス法では酢酸は1.57%しか含まれていなかったようです。

なお、表中の範囲内ではありますが、成分数は従来法では24種類、ホットプレス法では20種類と従来法の方が多かったようです。これは従来法の場合、分解が多く進んだとも考えられますが、24と20ですから、さほど差はなかったとも言えます。

続いて表3にはフェノール酸に限定した分析結果が出ています。

手法は液クロで分離、220nmの紫外分光器を用いるオーソドックスな手法で行ったようです。

(高速高分離分析の応用(その26)フェノール酸の分析)

https://www.an.shimadzu.co.jp/sites/an.shimadzu.co.jp/files/pim/pim_document_file/an_jp/applications/application_note/17937/an_l386.pdf

結果ですが、従来法では最も多かった成分がギ酸で4.09%でした。次は4-ヒドロキシ-3-メトキシスチレンで1.99%でした。

ちなみにギ酸はフェノール類ではありませんが、220nmのUVに引っ掛かったということでしょう。

4-ヒドロキシ-3-メトキシスチレン(2-メトキシ-4-ビニルフェノール)は『ソバおよびオクラの重要な揮発性芳香化合物の1つです。』とあります。

(2-メトキシ-4-ビニルフェノール)

https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/w267511?srsltid=AfmBOooee8QHrV94tqabUAVAi7CtlxxiwDn_kYg2khnBXQvGCsXbYPFS

一方、ホットプレス法では最も多い成分はエトキシフェノールで、o-エトキシフェノールとp-エトキシフェノールがあるようですが、どちらなのか?はわかりません。混合状態かもしれません。いずれにしても、エトキシエタノールが、表3中では最も多く、17.52%だたようです。次に多かったのは3,4,5-トリメトキシフェノールで8.66%だったようです。なお、芳香環を含まないギ酸は0.2%、プロピオン酸はおそらく検出限界以下だったようで、芳香環を含む化合物が従来法より多く存在したことがわかります。

このように、従来法とホットプレス法では成分比が違うことがわかりました。

更に、表3の相対的割合ですが、トータルすると大きく違うことがわかります。従来法では相対的割合の合計は7.77%であったのに対して、ホットプレス法では30.22%と有意な差がありました。

これに関して、再び表2を見ます。従来法の場合、相対的割合の合計が86.71%であったのに対して、ホットプレス法では69.76%と有意な差となっております。

GC-MSと液クロは測定評価方法が異なりますので、一概に同じ次元とは言えませんが、ザクっと足し算すると、従来法は86.71+7.77=94.48%、ホットプレス法では66.76+30.22=96.98%とほぼ同じとなります。

以上より、従来法ではフェノール酸など、芳香環を含む物質などの分解が促進されて、酢酸などが生成したのに対して、ホットプレス法ではその割合が少なかったと考えられます。とすれば、最初の方で『竹酢液の成分は…主な成分は酢酸で、プロピオン酸、蟻酸などの有機酸類』とありますが、これを覆すことになったということです。

ただ、pHはホットプレス法と従来法ではどちらも5.5付近とあまり差がなかっただけに、ホットプレス法では酢酸に代わる酸成分があるはずで、それがフェノール酸類ということでしょうか?

フェールのpHが6.0、p-メトキシフェノールの場合が5.1 (30 g/L aq.) でギ酸(pH=2.2 (10 g/l, H₂O, 20 °C))より弱いので、従来法とホットプレス法でほぼ同じところに来たことが解せない面もありますが、先へ進むことにします。

(フェノール)

https://catalog.takara-bio.co.jp/PDFS/SDS_0308.pdf

(p-メトキシフェノール)

https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0108-0128JGHEJP.pdf

続いて今度は抽出された液の方ではなく、出がらしの方です。

プレスして残った竹材を調べています。

まず、FT-IR測定を行っております。

このFT-IRは物質中の官能基の存在を調べることができる、定性的な使い方をすることが多いです。

([FT-IR]フーリエ変換赤外分光法)

https://www.mst.or.jp/method/tabid/151/Default.aspx

今回の研究例では、関係しそうなピークの場所について、以下が挙げられています。3437cm-1は水酸基(-OH)の伸縮振動、3000~2750cm-1は、メチレン基の伸縮振動に起因するようです。さらに、1800~1580cm-1の領域は、主にセルロースやヘミセルロースに含まれるケトン、アルデヒド、カルボン酸、エステルに見られるカルボニル基(-C O)の伸縮振動に関連し、1600cm-1のピークは、ベンゼン環骨格の伸縮振動のようです。最後に、1167 cm-1のピークは、エーテル(-C-O-C-)の伸縮振動のようです。

ここで図3aを見ます。竹が生の状態(control)とホットプレス後を比較しています。

3437 cm−1 と 1640 cm−1では生の方がピークが高く、OH および C=O 官能基の存在がより顕著であると推測され、吸水力が高まっていたようです。一方、ホットプレスを施した場合は、3437 cm−1 のピーク強度は低下し、ヒドロキシル基の含有量が減少したことが推測できそうです。この減少は、高温高圧下での遊離ヒドロキシル基と隣接するセルロース鎖との縮合反応に起因するものと思われ、水分子が除去されてエーテル結合が形成され、これにより遊離ヒドロキシル基の数がさらに減少したようです。更に、酸性条件下では、リグニンの化学反応によりヒドロキシル基がさらに減少したようです。その結果、この改質により、ホットプレス後の竹は寸法安定性が向上したようで、竹の機械的特性を上昇させることが期待できるようです。

続いて、結晶化度を調べるためにXRD測定を行っています。

(X線回折による結晶化度の算出)

https://www.ube.co.jp/usal/documents/x175_141.htm

その結果、生の場合は結晶化度が42.63%だったのに対して、ホットプレス法では45.97%まで上昇したようです。結晶度が高いほど、セルロース分子の密度が高くなり、整列度が上昇、材料の機械的特性が向上することが期待できるようです。もっとも、42.63%と45.97%が有意な差か否か?はいささか疑問ですが…

図4は生の竹とホットプレス後の竹材を電子顕微鏡で観察した様子です。

生の竹はは導管など空間的組織がきれいに存在していますが、ホットプレス後はこれらの空間が押しつぶされた形となっていたようです。これにより、竹材の密度が上昇し、機械的強度の上昇が期待できるようです。

図5は竹の物理的性質に関するものです。

図5abより、ホットプレス後に竹の密度が増加したことは明らかだったようです。これは導管や柔らかい細胞などが圧縮され、単位面積あたりの導管束が増加したためと考察しています。また、ホットプレス後は密度分布がより均一化する傾向にあり、機械的強度の上昇につながるようです。そして、ホットプレス後は吸水性が生よりも高いことがわかったようです。(図5c)これは、ホットプレスにより、高温高圧となり、竹材内部の空洞の容積が著しく減少したようです。その後、水分を添加したことで、竹の細胞壁が可塑性を取り戻すことにより、圧縮前の形状に戻ろうとして力が発生し、更に吸水性が増加する傾向にあると考察しています。

言い換えれば、寸法安定性を重視するには、水分は大敵ということでしょうか?

水分の侵入を防ぐために、コーティングなどの工夫が要るように思いますが…

なお、図5dに示されているように、ホットプレス後の竹の膨張率は、生のそれを上回るものの、許容範囲内?と解釈しています。さらに、ヘミセルロースの分解とリグニンが関与する化学反応により、竹の平衡含水率はホットプレス後に低下し、生では10.87%であったのに対して、ホットプレス後では9.75%と低下していたようです。この結果は、FTIR分析で得られた結果(図3a)と一致していた?ようですが…

また、図5e,fに示すように、ホットプレス後の竹材の最大反り率は約1.33%であったようです。またホットプレス後の竹材を48時間水に浸漬した後、反り率を測定したところ、1.92%でかなり小さく、ホットプレス材が良好な寸法安定性を保持していたようです。

最後に、生の竹材、焼いて竹炭化した従来法の竹材、ホットプレス法で得られた竹材の機械的強度を比較しています。

図6dに示されているように、従来法として、焼成経由の竹材料の機械的特性は、曲げ強度が 生の181 MPa から 49.27 MPa に低下(72.78% の低下)を示したようです。弾性率も生の 8.5 GPa から 3.68 GPa に低下(56.71% の低下)を示したようです。この低下は、従来法による樹液抽出中に竹皮表面がひどく焦げ、竹の表面形態が損傷したためと考察しています。そして、ホットプレス後の場合は親水性基の減少と結晶化度の増加により、竹の機械的強度が上昇したようです。ホットプレス後の曲げ強度は 263 MPa、弾性率は 14.04 GPa だったようで、生 (181 MPa、8.5 GPa) と比較してそれぞれ 45.30%、65.17% の増加だったようです。さらに、ホットプレスを施したことで竹片の形状が湾曲した状態から平らな形に変化したようです (図 6abc)。これにより、その後の竹材料の加工と利用が容易になったようです。図 6e は、生と ホットプレス後における研磨後の竹の質量と厚さが示されています。研磨後、生の質量損失は55.46%、厚さ損失は51.92%と、研磨によって、ほぼ半分が失われることになったようです。その一方で、ホットプレス後の質量損失は17.74%と大幅に低く、厚さ損失も14.66%で、80%の部分が維持され、高い利用率が得られました。このように、HPと平坦化のプロセスは、その後の処理の利便性を高めるだけでなく、竹材の使える部分の割合を大幅に向上させたようです。

所感です。

弊社、播羊化学研究所の周囲でも竹害の話を良く耳にします。

竹を放置することで、

・広葉樹林の駆逐による、生物多様性の低下

・土砂災害や土壌崩壊が起こる危険の増加

・死角となるためシカやイノシシなどの野生動物のすみか(隠れ場所)になり、農作物被害が拡大

・周辺の樹木の育成を阻害し、田畑を侵食

といった問題が引き起こされるようです。

(「竹害」から「地域資源」へ。放置竹林の竹を有効活用したい)

https://hyogo-tech.jp/project/upcycling-bamboo/

更には住居も破壊されるようで、大変です。

(タケノコの竹害から住宅の敷地を守る技法。)

https://izumodekurasu.com/2020/06/12/takenoko-tikugai-taisaku/

その一方で、竹は成長が早く、サステナブルな材料として可能性があります。

ただ、現段階では想定されている利用法方はいずれも小規模なものばかりで、竹炭も含めてイマイチ、パッとしないものばかりと考えます。

(「竹」素材はなぜエコ?脱プラスチックに対応するグッズでSDGsを実現)

https://sus.i-goods.co.jp/columns/1836

今回の研究例では、これまでとは成分の異なる竹酢液と機械的強度が上昇した竹材の開発に成功しています。

竹酢液は成分が変わったということで、これまでとは異なる利用方法があるかもしれません。もちろん、そうでないこともありますが、調べてみる価値はあるだろうと思います。

一方、でがらしの竹材ですが、竹の機械的強度について、特定の方向には強いものの、別の方向には弱い弱点がありました。そのあたりがどこまで克服された、あるいは今後、研究が進展することで、どこまで改善されるか?気になるところです。

竹をホットプレスすることで、樹液を採取することと、機械的に強化された竹材が得られたという、正に一石二鳥のお話です。

Extraction of Bamboo Sap by High-Efficiency Hot Pressing: A Method for High Value and Sustainable Use of the Bamboo Material

Fen Chen, Aokai Cheng, Jianping Xiang, Xianju Wang, Litao Guan, Xiuyi Lin,* and Dengyun Tu*

ACS Omega 2025, 10, 7362−7370

(本文)

https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsomega.4c11224?ref=article_openPDF

竹からは竹酢液と呼ばれるものが採れるそうです。『竹酢液(ちくさくえき)とは、竹炭を焼くときに出てくる煙を冷やして採取される液体です。』『竹酢液の成分は、分かっているだけでも300種類以上あります。主な成分は酢酸で、プロピオン酸、蟻酸などの有機酸類、メタノール、プロパノール、エタノールなどのアルコール類、エチルグアヤコール、グアヤコール、クレゾールなどのフェノール類などがあります。』また、竹酢液の効果として、『消臭、殺菌に竹酢液を使う』『農業、園芸に竹酢液を使う』とあります。

(竹酢液 原液)

https://www.take-sumi.org/chikusakueki/gen-eki/

しからば、竹炭はどうやって作っているか?ですが、窯の中で焼くみたいです。その中で竹酢液も取れるようです。

(窯で焼く竹炭の製造工程(その1))

http://www.sepiojapan.com/tikutanseizou.html

(窯で焼く竹炭の製造工程(その2))

http://www.sepiojapan.com/tikutanseizou02.html

今回の研究例は窯で焼いて竹酢液を採取する代わりに、ホットプレスして竹酢液を採取し、その一方で竹酢液が出たでがらし竹材の物性を調べて新たな可能性を探ったお話です。

竹酢液を採取することは同じでも、竹炭を得るか?材木のような構造材を得たのか?の違いとも言えます。

しかも、得られる竹酢液にも従来との違いがあったようです。

検討した内容が図1に描かれています。

(1)春季3月に4~5年物の孟宗竹を伐採。水分が70~80%含まれているらしい。

(2)40cmの長さに切断。

(3)縦向けに割り、幅が2.5~3.5cm、厚みが0.8~1.0cmの板状にした。(丸みはそのまま)

(4)従来法の場合、石炭加熱で焼いて流れでた竹酢液を採取。

(5)ホットプレス法の場合、180℃、0.1MPaで15分プレスし、はみ出た竹酢液を採取。

(6)出がらしの竹材も評価。

といった流れのようです。

結果です。

表1には得られた竹酢液の物理的評価の結果が出ています。

得られた抽出液の量は従来法vs.ホットプレス法=44.66±5 g/kg vs. 52.81±8 g/kgとなっており、従来法<ホットプレス法でした。

pHも両者とも同じくらいで、弱酸性のようです。

竹酢液中に含まれた固形分もほぼ同じくらいでしょうか?

液体の相対密度にも大きな違いはなかったようです。

色も両者とも薄い黄色ということで、違いはなかったようです。

図2aの茶色の帯はグアヤコールの量を示しております。

グアヤコールについては、『殺菌剤や合成前駆体として使われているフェノール系天然物,グアヤコール、グアヤコールはユソウボク (Guaiacum sp.) から発見されたフェノール類の一種で,セロリの種,タバコの葉,かんきつ類の葉,およびレモン果皮などから得られるエッセンシャルオイルにも含まれています。グアヤコールは,分子状酸素と光の存在下で自動酸化を起こしやすいことが知られています。グアヤコールは殺菌剤の他,バニリンやオイゲノールなどのフレーバー合成のための前駆体としても用いられています。』とあります。

(Guaiacol)

https://www.tcichemicals.com/JP/ja/p/M0121

ホットプレス法が0.56μg/mL、従来法が0.65μg/mLとほぼ同じでしょうか?

一方、図2aの黒い帯は全体のフレーバーの量が示されています。

フレーバーとは『食べ物を口に入れたときに感じられる感覚のことを指す。』とあります。

(フレーバーとは)

https://www.ucc.co.jp/enjoy/encyclopedia/dictionary/flavor.html

このフレーバーの量に関しても、両者でさほど大きな違いはなかったようです。

ただここで注意が必要なのは、グアヤコールの量とフレーバーの量の縦軸の値が違うということです。図を見ると、あたかもフレーバーの大半がグアヤコールのように見えますが、そうではないということで、錯覚を誘うような図になっております。

続いて、図2bの黒帯は全アミノ酸の量を比較した場合ですが、両者にはさほど違いがなかったようです。

この図2の検討の中で、唯一明らかな違いが見えたのが全フェノール量で、ホットプレス法が197.45μg/mLだったのに対して従来法では114.98μg/mLだったようです。これに関して『総フェノール含量の大幅な増加は、高温高圧下での竹細胞の分解に起因し、高温高圧は化学反応を促進し、特定のフェノール化合物の変質と安定性を高め、結果として総フェノールの抽出効率を上昇させたのではないか?』と考察しています。

表2には竹酢液をGC-MSで分析した結果が出ています。

GC-MSについては、

(GC-MS・GC-MS/MSとは?基礎から用途、原理まで徹底解説)

https://azscience.jp/column/category/top01-sub04/

まず、やはり天然物だからでしょうか?両者とも多くの成分が検出されたようです。

ただ、成分の内訳(相対的割合(relative percent))はかなり違ったようです。

従来法の場合、最も多く含まれていたものはエルカ酸アミドで(相対的割合が)23.95%含まれていたようです。その次に多かったのが酢酸で14.99%だったようです。

エルカ酸アミドについては、『エルカ酸アミドとは、エルカ酸をアミド化した物質です。

エルカ酸は、ナタネ油やカラシの種から摂れる油などに含まれる一価不飽和脂肪酸です。炭素数が22で二重結合1つを持つ脂肪酸の総称であるドコセン酸に分類されます。エルカ酸アミドはプラスチックなどのフィルムに対して用いる潤滑剤として用いられています。』とあります。

(エルカ酸アミド)

https://metoree.com/categories/6188/

一方のホットプレス法では、最も多く含まれていた成分は2,3-ジヒドロベンゾフランで、その次はフタル酸ジブチルあるいは3-ヒドロキシベンズアルデヒドだったようです。

2,3-ジヒドロベンゾフランについては、『2,3-ジヒドロベンゾフランは、ベンゾフラン[2]の接触水素化脱酸素中に形成される中間体』のようです。

https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/183962

フタル酸ジブチルについては、『DBPとも呼ばれる一般的な成分であり、マニキュアとして現在販売されているほとんどの合成香料に含まれる。可塑剤、香料安定剤として使用され、マニキュア固有の特性を与える重要な成分だ。』とあります。

(フタル酸ジブチル 成分紹介)

https://www.paulaschoice.jp/ingredients/ingredient-dibutyl-phthalate.html?srsltid=AfmBOoqdHPeTT1oqdXlSqknEGWb2XIqNrhlzuQEJdbtB4va7lBw92pK5

3-ヒドロキシベンズアルデヒドは、Biginelli環状縮合反応による触媒としてYb(OTf)3を使用した対応するジヒドロピリミジン-2-チオン(モナストロール)の合成において、アセト酢酸エチルおよびチオ尿素と共に反応物質として使用できます。』とあります。

https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/h19808

また、3-ヒドロキシベンズアルデヒドについては、『トリフェニルメタン系酸性染料の中間体。』ともあります。

https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_JP_CB6136239.htm

ちなみに、竹炭のところで『主な成分は酢酸』とありましたが、何とホットプレス法では酢酸は1.57%しか含まれていなかったようです。

なお、表中の範囲内ではありますが、成分数は従来法では24種類、ホットプレス法では20種類と従来法の方が多かったようです。これは従来法の場合、分解が多く進んだとも考えられますが、24と20ですから、さほど差はなかったとも言えます。

続いて表3にはフェノール酸に限定した分析結果が出ています。

手法は液クロで分離、220nmの紫外分光器を用いるオーソドックスな手法で行ったようです。

(高速高分離分析の応用(その26)フェノール酸の分析)

https://www.an.shimadzu.co.jp/sites/an.shimadzu.co.jp/files/pim/pim_document_file/an_jp/applications/application_note/17937/an_l386.pdf

結果ですが、従来法では最も多かった成分がギ酸で4.09%でした。次は4-ヒドロキシ-3-メトキシスチレンで1.99%でした。

ちなみにギ酸はフェノール類ではありませんが、220nmのUVに引っ掛かったということでしょう。

4-ヒドロキシ-3-メトキシスチレン(2-メトキシ-4-ビニルフェノール)は『ソバおよびオクラの重要な揮発性芳香化合物の1つです。』とあります。

(2-メトキシ-4-ビニルフェノール)

https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/w267511?srsltid=AfmBOooee8QHrV94tqabUAVAi7CtlxxiwDn_kYg2khnBXQvGCsXbYPFS

一方、ホットプレス法では最も多い成分はエトキシフェノールで、o-エトキシフェノールとp-エトキシフェノールがあるようですが、どちらなのか?はわかりません。混合状態かもしれません。いずれにしても、エトキシエタノールが、表3中では最も多く、17.52%だたようです。次に多かったのは3,4,5-トリメトキシフェノールで8.66%だったようです。なお、芳香環を含まないギ酸は0.2%、プロピオン酸はおそらく検出限界以下だったようで、芳香環を含む化合物が従来法より多く存在したことがわかります。

このように、従来法とホットプレス法では成分比が違うことがわかりました。

更に、表3の相対的割合ですが、トータルすると大きく違うことがわかります。従来法では相対的割合の合計は7.77%であったのに対して、ホットプレス法では30.22%と有意な差がありました。

これに関して、再び表2を見ます。従来法の場合、相対的割合の合計が86.71%であったのに対して、ホットプレス法では69.76%と有意な差となっております。

GC-MSと液クロは測定評価方法が異なりますので、一概に同じ次元とは言えませんが、ザクっと足し算すると、従来法は86.71+7.77=94.48%、ホットプレス法では66.76+30.22=96.98%とほぼ同じとなります。

以上より、従来法ではフェノール酸など、芳香環を含む物質などの分解が促進されて、酢酸などが生成したのに対して、ホットプレス法ではその割合が少なかったと考えられます。とすれば、最初の方で『竹酢液の成分は…主な成分は酢酸で、プロピオン酸、蟻酸などの有機酸類』とありますが、これを覆すことになったということです。

ただ、pHはホットプレス法と従来法ではどちらも5.5付近とあまり差がなかっただけに、ホットプレス法では酢酸に代わる酸成分があるはずで、それがフェノール酸類ということでしょうか?

フェールのpHが6.0、p-メトキシフェノールの場合が5.1 (30 g/L aq.) でギ酸(pH=2.2 (10 g/l, H₂O, 20 °C))より弱いので、従来法とホットプレス法でほぼ同じところに来たことが解せない面もありますが、先へ進むことにします。

(フェノール)

https://catalog.takara-bio.co.jp/PDFS/SDS_0308.pdf

(p-メトキシフェノール)

https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0108-0128JGHEJP.pdf

続いて今度は抽出された液の方ではなく、出がらしの方です。

プレスして残った竹材を調べています。

まず、FT-IR測定を行っております。

このFT-IRは物質中の官能基の存在を調べることができる、定性的な使い方をすることが多いです。

([FT-IR]フーリエ変換赤外分光法)

https://www.mst.or.jp/method/tabid/151/Default.aspx

今回の研究例では、関係しそうなピークの場所について、以下が挙げられています。3437cm-1は水酸基(-OH)の伸縮振動、3000~2750cm-1は、メチレン基の伸縮振動に起因するようです。さらに、1800~1580cm-1の領域は、主にセルロースやヘミセルロースに含まれるケトン、アルデヒド、カルボン酸、エステルに見られるカルボニル基(-C O)の伸縮振動に関連し、1600cm-1のピークは、ベンゼン環骨格の伸縮振動のようです。最後に、1167 cm-1のピークは、エーテル(-C-O-C-)の伸縮振動のようです。

ここで図3aを見ます。竹が生の状態(control)とホットプレス後を比較しています。

3437 cm−1 と 1640 cm−1では生の方がピークが高く、OH および C=O 官能基の存在がより顕著であると推測され、吸水力が高まっていたようです。一方、ホットプレスを施した場合は、3437 cm−1 のピーク強度は低下し、ヒドロキシル基の含有量が減少したことが推測できそうです。この減少は、高温高圧下での遊離ヒドロキシル基と隣接するセルロース鎖との縮合反応に起因するものと思われ、水分子が除去されてエーテル結合が形成され、これにより遊離ヒドロキシル基の数がさらに減少したようです。更に、酸性条件下では、リグニンの化学反応によりヒドロキシル基がさらに減少したようです。その結果、この改質により、ホットプレス後の竹は寸法安定性が向上したようで、竹の機械的特性を上昇させることが期待できるようです。

続いて、結晶化度を調べるためにXRD測定を行っています。

(X線回折による結晶化度の算出)

https://www.ube.co.jp/usal/documents/x175_141.htm

その結果、生の場合は結晶化度が42.63%だったのに対して、ホットプレス法では45.97%まで上昇したようです。結晶度が高いほど、セルロース分子の密度が高くなり、整列度が上昇、材料の機械的特性が向上することが期待できるようです。もっとも、42.63%と45.97%が有意な差か否か?はいささか疑問ですが…

図4は生の竹とホットプレス後の竹材を電子顕微鏡で観察した様子です。

生の竹はは導管など空間的組織がきれいに存在していますが、ホットプレス後はこれらの空間が押しつぶされた形となっていたようです。これにより、竹材の密度が上昇し、機械的強度の上昇が期待できるようです。

図5は竹の物理的性質に関するものです。

図5abより、ホットプレス後に竹の密度が増加したことは明らかだったようです。これは導管や柔らかい細胞などが圧縮され、単位面積あたりの導管束が増加したためと考察しています。また、ホットプレス後は密度分布がより均一化する傾向にあり、機械的強度の上昇につながるようです。そして、ホットプレス後は吸水性が生よりも高いことがわかったようです。(図5c)これは、ホットプレスにより、高温高圧となり、竹材内部の空洞の容積が著しく減少したようです。その後、水分を添加したことで、竹の細胞壁が可塑性を取り戻すことにより、圧縮前の形状に戻ろうとして力が発生し、更に吸水性が増加する傾向にあると考察しています。

言い換えれば、寸法安定性を重視するには、水分は大敵ということでしょうか?

水分の侵入を防ぐために、コーティングなどの工夫が要るように思いますが…

なお、図5dに示されているように、ホットプレス後の竹の膨張率は、生のそれを上回るものの、許容範囲内?と解釈しています。さらに、ヘミセルロースの分解とリグニンが関与する化学反応により、竹の平衡含水率はホットプレス後に低下し、生では10.87%であったのに対して、ホットプレス後では9.75%と低下していたようです。この結果は、FTIR分析で得られた結果(図3a)と一致していた?ようですが…

また、図5e,fに示すように、ホットプレス後の竹材の最大反り率は約1.33%であったようです。またホットプレス後の竹材を48時間水に浸漬した後、反り率を測定したところ、1.92%でかなり小さく、ホットプレス材が良好な寸法安定性を保持していたようです。

最後に、生の竹材、焼いて竹炭化した従来法の竹材、ホットプレス法で得られた竹材の機械的強度を比較しています。

図6dに示されているように、従来法として、焼成経由の竹材料の機械的特性は、曲げ強度が 生の181 MPa から 49.27 MPa に低下(72.78% の低下)を示したようです。弾性率も生の 8.5 GPa から 3.68 GPa に低下(56.71% の低下)を示したようです。この低下は、従来法による樹液抽出中に竹皮表面がひどく焦げ、竹の表面形態が損傷したためと考察しています。そして、ホットプレス後の場合は親水性基の減少と結晶化度の増加により、竹の機械的強度が上昇したようです。ホットプレス後の曲げ強度は 263 MPa、弾性率は 14.04 GPa だったようで、生 (181 MPa、8.5 GPa) と比較してそれぞれ 45.30%、65.17% の増加だったようです。さらに、ホットプレスを施したことで竹片の形状が湾曲した状態から平らな形に変化したようです (図 6abc)。これにより、その後の竹材料の加工と利用が容易になったようです。図 6e は、生と ホットプレス後における研磨後の竹の質量と厚さが示されています。研磨後、生の質量損失は55.46%、厚さ損失は51.92%と、研磨によって、ほぼ半分が失われることになったようです。その一方で、ホットプレス後の質量損失は17.74%と大幅に低く、厚さ損失も14.66%で、80%の部分が維持され、高い利用率が得られました。このように、HPと平坦化のプロセスは、その後の処理の利便性を高めるだけでなく、竹材の使える部分の割合を大幅に向上させたようです。

所感です。

弊社、播羊化学研究所の周囲でも竹害の話を良く耳にします。

竹を放置することで、

・広葉樹林の駆逐による、生物多様性の低下

・土砂災害や土壌崩壊が起こる危険の増加

・死角となるためシカやイノシシなどの野生動物のすみか(隠れ場所)になり、農作物被害が拡大

・周辺の樹木の育成を阻害し、田畑を侵食

といった問題が引き起こされるようです。

(「竹害」から「地域資源」へ。放置竹林の竹を有効活用したい)

https://hyogo-tech.jp/project/upcycling-bamboo/

更には住居も破壊されるようで、大変です。

(タケノコの竹害から住宅の敷地を守る技法。)

https://izumodekurasu.com/2020/06/12/takenoko-tikugai-taisaku/

その一方で、竹は成長が早く、サステナブルな材料として可能性があります。

ただ、現段階では想定されている利用法方はいずれも小規模なものばかりで、竹炭も含めてイマイチ、パッとしないものばかりと考えます。

(「竹」素材はなぜエコ?脱プラスチックに対応するグッズでSDGsを実現)

https://sus.i-goods.co.jp/columns/1836

今回の研究例では、これまでとは成分の異なる竹酢液と機械的強度が上昇した竹材の開発に成功しています。

竹酢液は成分が変わったということで、これまでとは異なる利用方法があるかもしれません。もちろん、そうでないこともありますが、調べてみる価値はあるだろうと思います。

一方、でがらしの竹材ですが、竹の機械的強度について、特定の方向には強いものの、別の方向には弱い弱点がありました。そのあたりがどこまで克服された、あるいは今後、研究が進展することで、どこまで改善されるか?気になるところです。

pdfはこちら

一覧に戻る