新着情報

Informations

雑誌会

2025.04.08

光を吸収して熱を発する金微粒子

この『雑誌会』は、化学系の雑誌を中心に独断と偏見で研究例を選び、不定期でご紹介するコーナーです。

髭を生やした金のナノ粒子にレーザー光を当てたところ、効率良く発熱したお話です。

Synergistic Effect in Hybrid Plasmonic Conjugates for Photothermal

Applications

Viktoriia Savchuk,* Ruizheng Wang, Lyle Small, and Anatoliy Pinchuk

ACS Omega 2024, 9, 47436−47441

(本文)

https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsomega.4c05068?ref=article_openPDF

(追加情報)

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsomega.4c05068/suppl_file/ao4c05068_si_001.pdf

著者らは温熱療法の治療のための素材開発を目的としていたようですが、単に効率よく発熱するナノ粒子として見ても良いと思います。

温熱療法については、

(温熱療法とは)

https://www.f-toku.jp/section/hyperthermia

今回の研究例で開発された物質は図1bに描かれているAuNPConjugates(AuNPCs)になります。

まず金のナノ粒子(AuNP)を準備します。

下記の20nm Gold Colloidを利用したようです。

(Unconjugated Gold Sols - Gold Colloids)

https://www.tedpella.com/gold_html/goldsols.aspx

この金ナノ粒子は520nmに吸収があったようです。(図1a)

髭の部分ですが、金のナノ粒子とポリエチレングルコール10000(PEG 10000、長さ60nm)をくっつけ、反対側にシアニン系近赤外蛍光色素(cyanine IR dye、シアニン色素)を導入したようです。

シアニン系近赤外蛍光色素については『シアニン色素は,銀塩写真技術やレーザーに対する感受性を利用して光記録媒体用色素などの機能性色素として利用されています1)。近赤外領域まで吸収を持つものが知られており2),例えばIndocianine Green(ICG)は800 nm付近に最大吸収をもつシアニン色素で,診断薬として使用されています。また,ICGは低毒性・低侵襲で生体イメージング可能な色素として,様々な誘導体が検討されています。』

https://www.tcichemicals.com/JP/ja/product/topics/Cyanine-based_Near-infrared_Fluorochromes

シアニン色素は様々な種類があるようです。

https://www.cosmobio.co.jp/product/detail/cyanine-dye-abd.asp?entry_id=34581

今回の研究例でのシアニン色素は本文にも追加情報にも特定できる記述は見当たらず、図1bなどに描かれている構造式のみが手がかりですが、特定には至りませんでした。

なお、シアニン色素の分光器のDATAが図1bにあり、780nmにピークがあったようです。

そして、AuNPCsの分光器のDATAが図1aにありますが、Au由来の520nmのピークとシアニン色素由来の780nmのピークとの双方が見られたようです。

また、520nmのピークは高さがAuNPとAuNPCsのどちらもが0.79となったようです。

AuNPとAuNPCs、形状は異なっても、粒子数は同じであると見られ、その後の実験も同じ条件で行ったようです。

なお、AuNPCsですが、実際にはNanopartzという会社が作った20nmの金ナノ粒子を利用してLahjavidaという会社に委託して入手したようです。

Nanopartzについては、

https://www.corefront.com/particle/nanopartz-gnp/

Lahjavidaについては、

https://www.lahjavida.com/

これらAuNPとAuNPCsは超純水に分散させてサンプルとしたようです。

図1cに実験装置の模式図があります。

左から三番目の器具がサンプルを入れるポリスチレン製の容器(4.5ml)となります。

この容器内にAuNPあるいはAuNPCsの超純水分散液を2.5ml入れて熱電対にて温度を測定し、評価したようです。

図1cの左端から808nmのレーザー光が照射され、レーザー光は偏光ビームスプリッタ(PBS)で偏光され、上記サンプル容器内へレーザー光は入射され、全てを通過しらレーザー光は末端のパワーメーターで強さが測定されたようです。

偏光ビームスプリッタについては、

https://optipedia.info/laser/fiberlaser/pbs/

測定された温度やレーザー光の強度は式1に示されている光⇒熱の変換効率を表すηを算出するために使われたようです。

結果です。

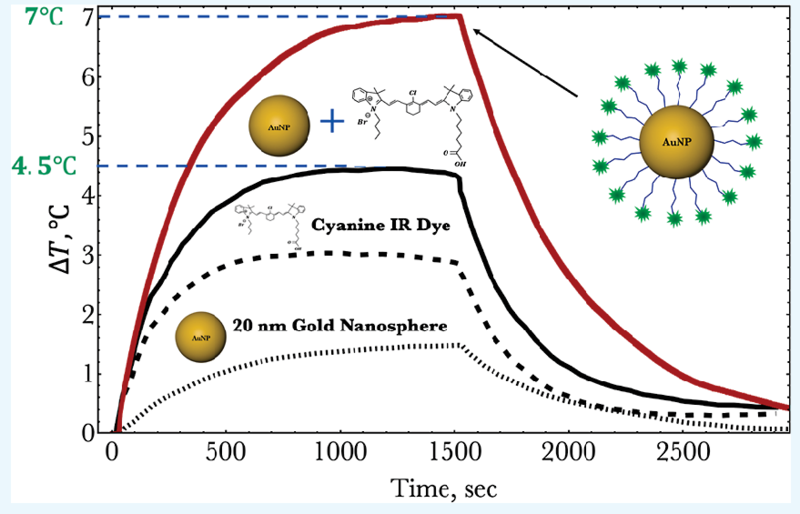

図2には温度測定の結果が示されています。

レーザー光は25分間照射されたようです。

いずれの場合も、レーザー光の出力が大きいほど、温度差(発熱)も大きかったようです。

そして、AuNPとAuNPCsの温度差(ΔT)の違いは出力が大きくなるほど差が大きくなり、出力が2Wの時に10℃以上になったようです。

続いて、図3および式1から光⇒熱の変換効率であるηの値を出したところ、

AuNPの場合は12%だったのに対して、AuNPCsの場合は47.7%と、およそ4倍にも効率がupしたようです。

図4aはAuNPsとシアニン色素の分光器の測定結果が示されており、図1で見た図との違いについてはよくわかりませんでした。ただ、シアニン色素自体は疎水性で超純水には溶けなかったようで、メタノールを溶媒にして測定したようです。

また、シアニン色素のメタノール溶液に1Wのレーザー光を当てた時の温度測定の結果が図4bに出ています。

温度は上がり、同じ1Wでの結果であった図2aと比べると、温度変化量はAuNPとAuNPCsのちょうど間だったようです。

最後に、1Wのレーザー光で、AuNP、シアニン色素のみ、AuNP とシアニン色素各々混ぜた場合、AuNPCsの温度変化量を評価したようです。(図5)

その結果、温度変化量はAuNP<シアニン色素のみ

所感です。

今回の研究例は温熱療法への応用を念頭に置いていたようですが、純粋に物質として見ても興味深いところです。単に該当物質を混ぜるだけではなく、反応させて結合を作った方の効果が大きいことがわかりました。これはいわゆる合成の作業が入るか否か?になります。最近、有機合成の話も少なくなりました。合成ができる大学の研究室も少なくなりました。お手軽なことばかりが目立つようになりました。でも本当にこんなことで良いのか?考えさせる研究例だったと思います。

髭を生やした金のナノ粒子にレーザー光を当てたところ、効率良く発熱したお話です。

Synergistic Effect in Hybrid Plasmonic Conjugates for Photothermal

Applications

Viktoriia Savchuk,* Ruizheng Wang, Lyle Small, and Anatoliy Pinchuk

ACS Omega 2024, 9, 47436−47441

(本文)

https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsomega.4c05068?ref=article_openPDF

(追加情報)

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsomega.4c05068/suppl_file/ao4c05068_si_001.pdf

著者らは温熱療法の治療のための素材開発を目的としていたようですが、単に効率よく発熱するナノ粒子として見ても良いと思います。

温熱療法については、

(温熱療法とは)

https://www.f-toku.jp/section/hyperthermia

今回の研究例で開発された物質は図1bに描かれているAuNPConjugates(AuNPCs)になります。

まず金のナノ粒子(AuNP)を準備します。

下記の20nm Gold Colloidを利用したようです。

(Unconjugated Gold Sols - Gold Colloids)

https://www.tedpella.com/gold_html/goldsols.aspx

この金ナノ粒子は520nmに吸収があったようです。(図1a)

髭の部分ですが、金のナノ粒子とポリエチレングルコール10000(PEG 10000、長さ60nm)をくっつけ、反対側にシアニン系近赤外蛍光色素(cyanine IR dye、シアニン色素)を導入したようです。

シアニン系近赤外蛍光色素については『シアニン色素は,銀塩写真技術やレーザーに対する感受性を利用して光記録媒体用色素などの機能性色素として利用されています1)。近赤外領域まで吸収を持つものが知られており2),例えばIndocianine Green(ICG)は800 nm付近に最大吸収をもつシアニン色素で,診断薬として使用されています。また,ICGは低毒性・低侵襲で生体イメージング可能な色素として,様々な誘導体が検討されています。』

https://www.tcichemicals.com/JP/ja/product/topics/Cyanine-based_Near-infrared_Fluorochromes

シアニン色素は様々な種類があるようです。

https://www.cosmobio.co.jp/product/detail/cyanine-dye-abd.asp?entry_id=34581

今回の研究例でのシアニン色素は本文にも追加情報にも特定できる記述は見当たらず、図1bなどに描かれている構造式のみが手がかりですが、特定には至りませんでした。

なお、シアニン色素の分光器のDATAが図1bにあり、780nmにピークがあったようです。

そして、AuNPCsの分光器のDATAが図1aにありますが、Au由来の520nmのピークとシアニン色素由来の780nmのピークとの双方が見られたようです。

また、520nmのピークは高さがAuNPとAuNPCsのどちらもが0.79となったようです。

AuNPとAuNPCs、形状は異なっても、粒子数は同じであると見られ、その後の実験も同じ条件で行ったようです。

なお、AuNPCsですが、実際にはNanopartzという会社が作った20nmの金ナノ粒子を利用してLahjavidaという会社に委託して入手したようです。

Nanopartzについては、

https://www.corefront.com/particle/nanopartz-gnp/

Lahjavidaについては、

https://www.lahjavida.com/

これらAuNPとAuNPCsは超純水に分散させてサンプルとしたようです。

図1cに実験装置の模式図があります。

左から三番目の器具がサンプルを入れるポリスチレン製の容器(4.5ml)となります。

この容器内にAuNPあるいはAuNPCsの超純水分散液を2.5ml入れて熱電対にて温度を測定し、評価したようです。

図1cの左端から808nmのレーザー光が照射され、レーザー光は偏光ビームスプリッタ(PBS)で偏光され、上記サンプル容器内へレーザー光は入射され、全てを通過しらレーザー光は末端のパワーメーターで強さが測定されたようです。

偏光ビームスプリッタについては、

https://optipedia.info/laser/fiberlaser/pbs/

測定された温度やレーザー光の強度は式1に示されている光⇒熱の変換効率を表すηを算出するために使われたようです。

結果です。

図2には温度測定の結果が示されています。

レーザー光は25分間照射されたようです。

いずれの場合も、レーザー光の出力が大きいほど、温度差(発熱)も大きかったようです。

そして、AuNPとAuNPCsの温度差(ΔT)の違いは出力が大きくなるほど差が大きくなり、出力が2Wの時に10℃以上になったようです。

続いて、図3および式1から光⇒熱の変換効率であるηの値を出したところ、

AuNPの場合は12%だったのに対して、AuNPCsの場合は47.7%と、およそ4倍にも効率がupしたようです。

図4aはAuNPsとシアニン色素の分光器の測定結果が示されており、図1で見た図との違いについてはよくわかりませんでした。ただ、シアニン色素自体は疎水性で超純水には溶けなかったようで、メタノールを溶媒にして測定したようです。

また、シアニン色素のメタノール溶液に1Wのレーザー光を当てた時の温度測定の結果が図4bに出ています。

温度は上がり、同じ1Wでの結果であった図2aと比べると、温度変化量はAuNPとAuNPCsのちょうど間だったようです。

最後に、1Wのレーザー光で、AuNP、シアニン色素のみ、AuNP とシアニン色素各々混ぜた場合、AuNPCsの温度変化量を評価したようです。(図5)

その結果、温度変化量はAuNP<シアニン色素のみ

所感です。

今回の研究例は温熱療法への応用を念頭に置いていたようですが、純粋に物質として見ても興味深いところです。単に該当物質を混ぜるだけではなく、反応させて結合を作った方の効果が大きいことがわかりました。これはいわゆる合成の作業が入るか否か?になります。最近、有機合成の話も少なくなりました。合成ができる大学の研究室も少なくなりました。お手軽なことばかりが目立つようになりました。でも本当にこんなことで良いのか?考えさせる研究例だったと思います。

pdfはこちら

一覧に戻る