新着情報

Informations

雑誌会

2025.07.07

フレキシブルエレクトロニクスに白金ナノネットワーク

ITOに代わる導電性フィルム材料として白金ナノネットワークを検討したお話です。

Electrically Interconnected Platinum Nanonetworks for Flexible

Electronics

Sherjeel Mahmood Baig* and Hideki Abe*

ACS Omega 2025, 10, 11562−11566

(本文)

https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsomega.5c00237?ref=article_openPDF

(補足情報)

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsomega.5c00237/suppl_file/ao5c00237_si_001.pdf

今回の研究例では、ポリイミド(PI)基板上に、白金と絶縁性の二酸化セリウム(CeO2)のナノ混合物を作製したようです。

この白金と絶縁性の二酸化セリウム(CeO2)のナノ混合物(Pt/CeO2)ですが、触媒作用があるようです。

『三元触媒は自動車排ガス中の有害成分である一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)および窒素酸化物(NOx)を浄化するもので、ガソリンエンジン、ハイブリッド車など殆ど全ての自動車に適用されます。三元触媒は、主に触媒反応を起こす貴金属(Pt, Pd, Rh)と、これら貴金属粒子をナノスケールで分散させる担体からなります。地球に優しい車を実現するためには、三元触媒の性能を極限まで高めることが重要となりますが、その鍵となるのが貴金属の凝集(粒成長)を抑制する技術です。従来の触媒は、高温ガスにさらされると、Pt粒子が凝集して粒成長が起こります。すると、粒子の表面積が小さくなり排ガスとの接触点が減少するので、浄化性能が低下してしまいます。』『ところが、Pt/CeO2系触媒では、高温ガスにさらされると、PtとCeO2担体との強い相互作用によってPt-O-Ce結合が生成し、これがアンカーとなりPt粒子の凝集を防ぐことが、これまでの我々の放射光によるX線解析から明らかとなっています。』とあり、Pt/CeO2系はPt粒子の凝集を防ぐ有用な触媒みたいです。

(三元触媒の貴金属-担体相互作用 (2))

https://www.shokubai.org/meeting/topics/104_3K08.pdf

もっとも、今回の研究例では、フレキシブル・エレクトロニクス(曲げても大丈夫な電子基板とか)の導電性材料には、インジウム・スズ酸化物(ITO)が広く用いられているみたいですが、もろいため、繰り返し曲げるには都合が悪いそうです。そこでその改善策として白金(Pt)ナノネットワークの導入を考えたようです。ポリイミド(PI)基板上に、白金-セリウム(Pt-Ce)合金の薄膜のナノ相分離を引き起こして、白金と絶縁性の二酸化セリウム(CeO2)のナノ混合物を開発したようです。

フレキシブルエレクトロニクスについては、

(フレキシブルエレクトロニクスとは)

https://pubdata.nikkan.co.jp/uploads/book/pdf_file4d1453aae5ec9.pdf

また、ITOについては『ITOは硬度が高いため、比較的脆いという欠点があります。そのため、曲げや衝撃に対しては強くなく、フレキシブルディスプレイや曲面ディスプレイには適していません。この課題から、ITOに代わる柔軟な透明導電素材の研究が進められています。』とあります。

(ITO(透明導電膜)について徹底解説します!)

https://www.e-coating.jp/trend/ito/

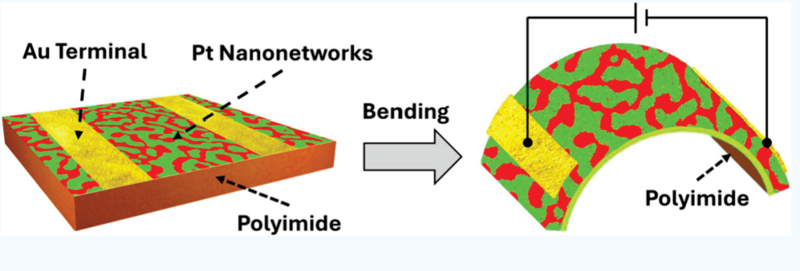

図1に流れが描いてあります。

まず、PtとCeについて、アークトーチを用いてPt:Ce=2:1のモル比で溶解し、Pt-Ce合金

を作ったようです。

(溶接トーチとその取扱い(2))

https://shinkokiki.co.jp/column/2798.html

続いて、厚さ 50 ± 1 nm の Pt-Ce 合金薄膜を、電子ビーム蒸着装置を用いて、室温で Si 基板上に蒸着したようです。そして、O2 +CO 雰囲気、300~500℃の温度範囲で1分~12 時間、処理をして目的とするフレキシブル導電フィルムを得たようです。その際、Pt-Ce合金の相分離が促進され、Ptと絶縁性の二酸化セリウム(CeO2)のナノ混合物が形成されたようです。

得られたPt-Ce 合金をポリイミド(PI)基板上に、同じ電子ビーム蒸着装置を用いて蒸着し、続いて 300 ℃、30 分で熱処理を行ったようです。更に電子ビーム蒸着装置を用いて、端子間に1 mmのギャップを空けてAu-Ti端子をフィルム(Pt-CeO2/PI)に蒸着して電極としたようです。

図2は温度および加熱時間を変更した後のPt+CeO2膜の状態をFE-SEMで観察した様子の一覧です。

なお、FE-SEM(電界放出形走査電子顕微鏡/Field Emission Scanning Electron Microscope)については『電子電界放出を利用した、微細に絞った輝度の極めて高い電子線により試料表面を走査し、試料から発生する二次電子や反射電子などを検出することで、試料形態を高解像度、高倍率(~650,000倍)で観察することができる装置です。』とあります。

https://www.cerij.or.jp/service/05_polymer/morphological_observation_02.html

見ているのはPt+Ce2膜が島状態になるのではなく、繋がりを持った状態(相互接続)になるのはどうすれば良いか?だったようです。その結果、相互接続の程度が最も高かったのは、処理時間が30分、温度は300℃の場合だったようです。なお、処理時間1分の300℃ではパターンは観察されず、のっぺらぼうであったようです。このことから、『300 ℃以下の温度、あるいはより短い処理時間では、PtとCeO2のナノテクスチャーの形成に必要なPt-Ce合金の相分離を開始するのに必要な熱エネルギーが不足しているのでは?』と考察しています。ただ、1分から30分までの間はかなり離れているので、その間も調べた方が良いような気も致します。また、300℃以下での調査は実施されておらず、300℃以下は不適と言い切ることはできないと言えますが…

そして、PtとCeO2ナノ構造体は、処理温度が450℃を超えると、相互に繋がったPtネットワークから孤立した個別のPtの島状態へと変化したようです。これは高温でPt-Ce合金中のCeがCeO2へと酸化が促進されることで、Pt原子の凝集が進む一方で、相互接続は破壊されたのではないか?と考察しています。この島化への現象は処理時間を長くすることでも見られたようです。

続いてLCR測定を行っています。

LCR測定はLCRメーターを用います。下記には『LCRメータはインピーダンスと呼ばれる物理量を測定する計測器です。インピーダンスは量記号「Z」で現され、交流電流の流れにくさを示します。測定対象へ流れる電流「I」と両端電圧「V」より求めることができます。

図3に結果が描かれています。』とあります。

(LCRメータの基本測定原理)

https://www.hioki.co.jp/jp/products/listUse/?category=32

結果は図3に示されている通りで、ナイキストプロットと呼ばれる形で表されます。

ナイキストプロットについては、『交流インピーダンス測定法は、試料電池へ微少な交流電流を流して、基準交流波と比較することで、試料電池のインピーダンスを複素インピーダンス(インピーダンスの大きさと位相)として求める方法である。交流の周波数を少しずつ変化させ、各周波数で得られるインピーダンスと位相差を複素平面上にプロットすることで電池の内部インピーダンスを視覚的に明確化できる。複素インピーダンスプロットはナイキストプロットもしくはコールコールプロットと一般に呼ばれる、コールコールプロットとは、誘電体の複素誘電率をさまざまな周波数に対して複素平面にプロットしたものをいうため、ここでは、電気化学系の複素インピーダンスプロットはナイキストプロットと呼ぶ。』とあり、ザクっと言えば、描かれた円の大きさとインピーダンスの大きさが比例するような関係になります。

(全固体電池のインピーダンス解析)

https://kesco.co.jp/cases/7995/

図3の結果と図2の結果を照らし合わせると一致しており、相互接続がある場合はプロットが直線的であり、島化するとプロットも円形になっていったようです。これについて、相互接続がある場合はインダクターのような挙動だと考察しています。インダクターについては、『インダクタは抵抗(R)、コンデンサ(C)と同じ受動部品と呼ばれ、「L」と表示される電子部品です。電流を一定に保つ働きを持ちます。』とあります。

(インダクタ(コイル)とは? その原理や役割を解説)

https://www.matsusada.co.jp/column/inductor.html

一方、島化した場合はインダクタのような挙動とは対照的に、キャパシタのような応答を示したとあります。キャパシタについては『キャパシタもコンデンサも英語表記するとCapacitorであり、本来は同じ意味で用いられてきました。ところが、最近では電気二重層容量を利用した電気二重層キャパシタ(EDLC)や、EDLCとリチウムイオン二次電池のハイブリッドタイプのハイブリッドスーパーキャパシタ(HSC)など、大容量のものをキャパシタと呼び、従来の積層セラミックコンデンサやアルミ電解コンデンサといった小容量のものと区別する風潮にあります。』とあります。

(キャパシタとコンデンサの違い)

https://www.musashi-es.co.jp/blog/2021/05/53cd8895d7f57f6b8e1db96904ad793b05c6567b.html

図4aあるいは補足情報の図S6に示されているように、ポリイミドフィルムとPt+CeO2フィルムの複合体を様々な直径(4.2 mm、4.0 mm、2.5 mm、2.0 mm、1.5 mm)に曲げて、繰り返して負荷をかけ、柔軟性、耐久性試験を行ったようです。その結果、シート抵抗を測定した結果、ポリイミドフィルムとPt+CeO2フィルムの複合体のシート抵抗ですが、まず直径を小さくして行っても、大きな変化はなかったようです。(図4b)また、耐久性はたとい1.5 mmという小さな曲げ半径であっても、1000回の曲げサイクル後もほぼ一定であることがわかったようです。(図4c)一方、PI上に直接蒸着した50 nmのPt-Ce合金(Pi+CeO2ではない)は、半径1.5 mmの場合、わずか20回の曲げサイクルを行っただけで、シート抵抗がほぼ2倍になり、外観も著しく劣化したようです。(補足情報の図S7)。

また、ITO薄膜は通常、クラックの形成により、曲げ時に抵抗が急激に増加すると言われております。

所感です。

ITOに代わる導電性フィルム材料としての研究例でした。ITOに柔軟性がないことから、曲げると壊れるため、フレキシブル性があるPt+CeO2合金を用いたようです。

しかしながら、既に数年前に下記のような研究例が出ています。

(世界初・マイクロサイズのメッシュ構造で硬いITO透明電極をフレキシブル化)

https://www.waseda.jp/top/news/57173

上記研究例、2018年の発表ですから、既に数年は経っています。にもかかわらず、今回の研究例の参考文献には載っていません。不思議です。

また、高価なPtを使っている点も世間へ普及を考えているのかどうか?疑問です。

あと、ITOは薄膜化することで、透明性が出ますが、今回の研究例ではそのあたりについても検証がなかったようです。補足情報の図S6より、透明性はありそうな気が致しますが…

Electrically Interconnected Platinum Nanonetworks for Flexible

Electronics

Sherjeel Mahmood Baig* and Hideki Abe*

ACS Omega 2025, 10, 11562−11566

(本文)

https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsomega.5c00237?ref=article_openPDF

(補足情報)

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsomega.5c00237/suppl_file/ao5c00237_si_001.pdf

今回の研究例では、ポリイミド(PI)基板上に、白金と絶縁性の二酸化セリウム(CeO2)のナノ混合物を作製したようです。

この白金と絶縁性の二酸化セリウム(CeO2)のナノ混合物(Pt/CeO2)ですが、触媒作用があるようです。

『三元触媒は自動車排ガス中の有害成分である一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)および窒素酸化物(NOx)を浄化するもので、ガソリンエンジン、ハイブリッド車など殆ど全ての自動車に適用されます。三元触媒は、主に触媒反応を起こす貴金属(Pt, Pd, Rh)と、これら貴金属粒子をナノスケールで分散させる担体からなります。地球に優しい車を実現するためには、三元触媒の性能を極限まで高めることが重要となりますが、その鍵となるのが貴金属の凝集(粒成長)を抑制する技術です。従来の触媒は、高温ガスにさらされると、Pt粒子が凝集して粒成長が起こります。すると、粒子の表面積が小さくなり排ガスとの接触点が減少するので、浄化性能が低下してしまいます。』『ところが、Pt/CeO2系触媒では、高温ガスにさらされると、PtとCeO2担体との強い相互作用によってPt-O-Ce結合が生成し、これがアンカーとなりPt粒子の凝集を防ぐことが、これまでの我々の放射光によるX線解析から明らかとなっています。』とあり、Pt/CeO2系はPt粒子の凝集を防ぐ有用な触媒みたいです。

(三元触媒の貴金属-担体相互作用 (2))

https://www.shokubai.org/meeting/topics/104_3K08.pdf

もっとも、今回の研究例では、フレキシブル・エレクトロニクス(曲げても大丈夫な電子基板とか)の導電性材料には、インジウム・スズ酸化物(ITO)が広く用いられているみたいですが、もろいため、繰り返し曲げるには都合が悪いそうです。そこでその改善策として白金(Pt)ナノネットワークの導入を考えたようです。ポリイミド(PI)基板上に、白金-セリウム(Pt-Ce)合金の薄膜のナノ相分離を引き起こして、白金と絶縁性の二酸化セリウム(CeO2)のナノ混合物を開発したようです。

フレキシブルエレクトロニクスについては、

(フレキシブルエレクトロニクスとは)

https://pubdata.nikkan.co.jp/uploads/book/pdf_file4d1453aae5ec9.pdf

また、ITOについては『ITOは硬度が高いため、比較的脆いという欠点があります。そのため、曲げや衝撃に対しては強くなく、フレキシブルディスプレイや曲面ディスプレイには適していません。この課題から、ITOに代わる柔軟な透明導電素材の研究が進められています。』とあります。

(ITO(透明導電膜)について徹底解説します!)

https://www.e-coating.jp/trend/ito/

図1に流れが描いてあります。

まず、PtとCeについて、アークトーチを用いてPt:Ce=2:1のモル比で溶解し、Pt-Ce合金

を作ったようです。

(溶接トーチとその取扱い(2))

https://shinkokiki.co.jp/column/2798.html

続いて、厚さ 50 ± 1 nm の Pt-Ce 合金薄膜を、電子ビーム蒸着装置を用いて、室温で Si 基板上に蒸着したようです。そして、O2 +CO 雰囲気、300~500℃の温度範囲で1分~12 時間、処理をして目的とするフレキシブル導電フィルムを得たようです。その際、Pt-Ce合金の相分離が促進され、Ptと絶縁性の二酸化セリウム(CeO2)のナノ混合物が形成されたようです。

得られたPt-Ce 合金をポリイミド(PI)基板上に、同じ電子ビーム蒸着装置を用いて蒸着し、続いて 300 ℃、30 分で熱処理を行ったようです。更に電子ビーム蒸着装置を用いて、端子間に1 mmのギャップを空けてAu-Ti端子をフィルム(Pt-CeO2/PI)に蒸着して電極としたようです。

図2は温度および加熱時間を変更した後のPt+CeO2膜の状態をFE-SEMで観察した様子の一覧です。

なお、FE-SEM(電界放出形走査電子顕微鏡/Field Emission Scanning Electron Microscope)については『電子電界放出を利用した、微細に絞った輝度の極めて高い電子線により試料表面を走査し、試料から発生する二次電子や反射電子などを検出することで、試料形態を高解像度、高倍率(~650,000倍)で観察することができる装置です。』とあります。

https://www.cerij.or.jp/service/05_polymer/morphological_observation_02.html

見ているのはPt+Ce2膜が島状態になるのではなく、繋がりを持った状態(相互接続)になるのはどうすれば良いか?だったようです。その結果、相互接続の程度が最も高かったのは、処理時間が30分、温度は300℃の場合だったようです。なお、処理時間1分の300℃ではパターンは観察されず、のっぺらぼうであったようです。このことから、『300 ℃以下の温度、あるいはより短い処理時間では、PtとCeO2のナノテクスチャーの形成に必要なPt-Ce合金の相分離を開始するのに必要な熱エネルギーが不足しているのでは?』と考察しています。ただ、1分から30分までの間はかなり離れているので、その間も調べた方が良いような気も致します。また、300℃以下での調査は実施されておらず、300℃以下は不適と言い切ることはできないと言えますが…

そして、PtとCeO2ナノ構造体は、処理温度が450℃を超えると、相互に繋がったPtネットワークから孤立した個別のPtの島状態へと変化したようです。これは高温でPt-Ce合金中のCeがCeO2へと酸化が促進されることで、Pt原子の凝集が進む一方で、相互接続は破壊されたのではないか?と考察しています。この島化への現象は処理時間を長くすることでも見られたようです。

続いてLCR測定を行っています。

LCR測定はLCRメーターを用います。下記には『LCRメータはインピーダンスと呼ばれる物理量を測定する計測器です。インピーダンスは量記号「Z」で現され、交流電流の流れにくさを示します。測定対象へ流れる電流「I」と両端電圧「V」より求めることができます。

図3に結果が描かれています。』とあります。

(LCRメータの基本測定原理)

https://www.hioki.co.jp/jp/products/listUse/?category=32

結果は図3に示されている通りで、ナイキストプロットと呼ばれる形で表されます。

ナイキストプロットについては、『交流インピーダンス測定法は、試料電池へ微少な交流電流を流して、基準交流波と比較することで、試料電池のインピーダンスを複素インピーダンス(インピーダンスの大きさと位相)として求める方法である。交流の周波数を少しずつ変化させ、各周波数で得られるインピーダンスと位相差を複素平面上にプロットすることで電池の内部インピーダンスを視覚的に明確化できる。複素インピーダンスプロットはナイキストプロットもしくはコールコールプロットと一般に呼ばれる、コールコールプロットとは、誘電体の複素誘電率をさまざまな周波数に対して複素平面にプロットしたものをいうため、ここでは、電気化学系の複素インピーダンスプロットはナイキストプロットと呼ぶ。』とあり、ザクっと言えば、描かれた円の大きさとインピーダンスの大きさが比例するような関係になります。

(全固体電池のインピーダンス解析)

https://kesco.co.jp/cases/7995/

図3の結果と図2の結果を照らし合わせると一致しており、相互接続がある場合はプロットが直線的であり、島化するとプロットも円形になっていったようです。これについて、相互接続がある場合はインダクターのような挙動だと考察しています。インダクターについては、『インダクタは抵抗(R)、コンデンサ(C)と同じ受動部品と呼ばれ、「L」と表示される電子部品です。電流を一定に保つ働きを持ちます。』とあります。

(インダクタ(コイル)とは? その原理や役割を解説)

https://www.matsusada.co.jp/column/inductor.html

一方、島化した場合はインダクタのような挙動とは対照的に、キャパシタのような応答を示したとあります。キャパシタについては『キャパシタもコンデンサも英語表記するとCapacitorであり、本来は同じ意味で用いられてきました。ところが、最近では電気二重層容量を利用した電気二重層キャパシタ(EDLC)や、EDLCとリチウムイオン二次電池のハイブリッドタイプのハイブリッドスーパーキャパシタ(HSC)など、大容量のものをキャパシタと呼び、従来の積層セラミックコンデンサやアルミ電解コンデンサといった小容量のものと区別する風潮にあります。』とあります。

(キャパシタとコンデンサの違い)

https://www.musashi-es.co.jp/blog/2021/05/53cd8895d7f57f6b8e1db96904ad793b05c6567b.html

図4aあるいは補足情報の図S6に示されているように、ポリイミドフィルムとPt+CeO2フィルムの複合体を様々な直径(4.2 mm、4.0 mm、2.5 mm、2.0 mm、1.5 mm)に曲げて、繰り返して負荷をかけ、柔軟性、耐久性試験を行ったようです。その結果、シート抵抗を測定した結果、ポリイミドフィルムとPt+CeO2フィルムの複合体のシート抵抗ですが、まず直径を小さくして行っても、大きな変化はなかったようです。(図4b)また、耐久性はたとい1.5 mmという小さな曲げ半径であっても、1000回の曲げサイクル後もほぼ一定であることがわかったようです。(図4c)一方、PI上に直接蒸着した50 nmのPt-Ce合金(Pi+CeO2ではない)は、半径1.5 mmの場合、わずか20回の曲げサイクルを行っただけで、シート抵抗がほぼ2倍になり、外観も著しく劣化したようです。(補足情報の図S7)。

また、ITO薄膜は通常、クラックの形成により、曲げ時に抵抗が急激に増加すると言われております。

所感です。

ITOに代わる導電性フィルム材料としての研究例でした。ITOに柔軟性がないことから、曲げると壊れるため、フレキシブル性があるPt+CeO2合金を用いたようです。

しかしながら、既に数年前に下記のような研究例が出ています。

(世界初・マイクロサイズのメッシュ構造で硬いITO透明電極をフレキシブル化)

https://www.waseda.jp/top/news/57173

上記研究例、2018年の発表ですから、既に数年は経っています。にもかかわらず、今回の研究例の参考文献には載っていません。不思議です。

また、高価なPtを使っている点も世間へ普及を考えているのかどうか?疑問です。

あと、ITOは薄膜化することで、透明性が出ますが、今回の研究例ではそのあたりについても検証がなかったようです。補足情報の図S6より、透明性はありそうな気が致しますが…

pdfはこちら

一覧に戻る