新着情報

Informations

雑誌会

2025.09.13

絹で発電

この『雑誌会』は、化学系の雑誌を中心に独断と偏見で研究例を選び、不定期でご紹介するコーナーです。

天然素材を用いた発電のお話です。

Sustainable Power Generation with an All-Silk Electronics-Based

Yeast Wearable Biobattery

Rita Policia, Ricardo Brito-Pereira, Carlos M. Costa, Senentxu Lanceros-Méndez,*

and Frank N. Crespilho*

ACS Omega 2025, 10, 12522−12529

(本文)

https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsomega.5c00131?ref=article_openPDF

(補足情報)

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsomega.5c00131/suppl_file/ao5c00131_si_001.pdf

今回の研究例はシルクを用いたバイオ電池の開発についてです。

特に廃棄時における環境負荷への問題解決としてバイオ電池が提案されたようです。

まずバイオ電池についてです。

そもそも電気を作るということに対して、『電気を作るとは「電流を生み出す」ことであり、それは細胞の内にある電子を細胞外にある固体の導電性物質(=電極)に渡す現象です。その電子は有機物の酸化的分解で生じます。人間を始めとした好気性の生物は、有機物の分解で生じる電子を酸素に渡してエネルギーを獲得しています(酸素呼吸)。一方、地球は鉄の惑星と言われており、土壌には酸化鉄が豊富に含まれています。Geobacter属細菌などの酸化鉄還元細菌は発電力の高い発電細菌として知られていますが、自然界では細胞外にある固体の酸化鉄を電子受容体として利用します(鉄呼吸)。発電細菌は酸素の代わりに電極を電子受容体として利用して、生存や増殖に必要なエネルギーを獲得しているのです。太古の地球には大気に酸素が含まれていなかったと考えられています。嫌気性の細菌が酸素以外の電子受容体を利用できることは至極当然です。』『 バイオ電池とは、生物の一部または個体を利用して電気を生み出す装置です。タンパク質(酵素)を利用したものや細菌そのものを利用したものなど、様々なバイオ電池が研究されています。本稿のバイオ電池は様々な種類の発電細菌群から構成されるバイオフィルムを利用したもので、微生物燃料電池(Microbial Fuel Cell; MFC)とも呼ばれます。』『発電細菌には、発電力は低いが有機物が供給されれば、ほぼメンテナンスフリーで半永久的に電流を生み出すという特性があります。今後はその性質を巧みに利用して、新たな用途での活用がより重要になると考えられます。発電細菌の利用では「低コスト」であることが特に重要であり、斬新かつ実践的なアイデアが必要です。』とあります。

(発電細菌を利用した革新的なバイオ電池およびバイオセンサー)

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/naro_technical_report_no8.pdf

更に『微生物燃料電池』と呼ばれるもので、既に実用化もされているようです。

(カーボンニュートラルを推進!新技術『微生物燃料電池』をご紹介)

https://kcr.kurita.co.jp/products/recommend/070.html

なお、『微生物型燃料電池は、1910年にBennettらによって報告された微生物と糖を用いら燃料電池であり、現在でもその原型は変わっていない。』とあります。

(絹由来セリシンによる微生物燃料電池の高出力化と高校間・地域連携による小中学生水素エネルギー教育教材の開発)

https://storage.nakatani-foundation.jp/main/p/uploads/5049fea16436e86654b70a8f79bf4897.pdf

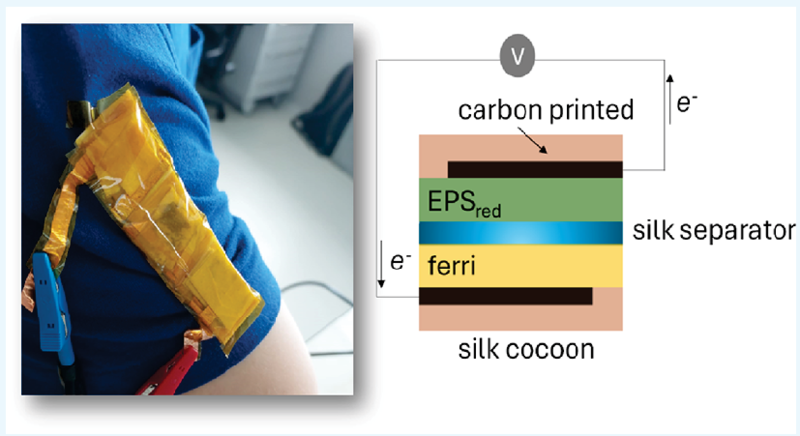

今回の研究例で試作した電池の作成手順が図1bに描かれています。

(1)カイコの繭で作った基板へ炭素電極のスクリーン印刷したようです。

(2)ペトリ皿の中でフィブロインフィルムをそれぞれ細胞外高分子物質(EPS)還元溶液と鉄の飽和溶液に浸漬することによる陽極および陰極を試作したようです。

(3)セパレーターを3種準備したようです。電界紡糸によって製造した配向絹フィブロイン繊維を用いた場合、ランダム配向絹フィブロイン繊維を用いた場合、そして機械的にプレス機を使用して繭を圧縮した場合としたようです。

(4)試作した電池の概略図と写真のようです。

結果です。

上記のようにセパレーターは3種準備したとありますが、更に市販のものも比較用として用いたので、全部で4種類となったようです。市販のものはWhatmanとあるだけで、詳しくは書かれていませんでした。

おそらく、下記のようなものと思われます。

(ガラス繊維角形濾紙GF/D)

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/2-332-14/

ここでセパレーターについては『二次電池の電池の正極(+)と負極(-)が直接接触するのを防ぎ、イオン伝導性を確保するための部材(板状材)の事です(二次電池は正極板と負極板との間でイオンが行き来することで成り立っています。)。また、電池の正極(+)と負極(-)が接してしまうと、短絡を起こして過熱や発火といった事故に繋がる恐れがあるため、 セパレーターはイオン伝導性を確保すると同時に、正極と負極を分離させて短絡を防ぐ目的があります。』とあります。

(セパレーター)

https://www.dhc-ds.com/word/separator.html

改めてセパレーターの内訳を見ますと、

(i)バッテリー テストで一般的に使用されているものガラス製の市販品 (Whatman)

(ii)残りは繭からで、そのまま圧縮されたもの

(iii)抽出されたシルク繊維を電界紡糸によってランダムに堆積させたもの

(iv)電界紡糸によって配向されたシルク繊維 (O-Silk)

となったようです。

電界紡糸については、『電界紡糸法はポリマー溶液または溶融状態のポリマーに高電圧を印加することで繊維を紡糸する方法で、比較的容易にナノファイバーを作製することができます。』『数多くのポリマーを繊維状にすることが可能です。中でも容易にナノファイバーができるポリマーは、ポリビニルアルコール、ポリアクリルニトリル、ポリ乳酸、ポリエチレンオキサイトです。その他にも絹、ナイロン、ポリエチレンテレフタレートなどの衣料繊維素材、ポリアニリンなどの導電性ポリマーや液晶ポリマー、無機材料も紡糸できます。』とあります。

(電界紡糸法によるナノファイバーについて)

https://www.aichi-inst.jp/other/up_docs/no123_05.pdf

まずは初期の回路電圧(Open Circuit Voltage 、OCV)について調べています。

回路電圧については『サンプルに電圧もしくは電流を印加していない状態の電圧です。』とあります。

(開回路電圧(OCV)とは何ですか?)

https://www.toyo.co.jp/material/faq/detail/id=4713

結果が図2aに出ています。市販のセパレータや繭をそのままプレスしただけのものは回路電圧が100mV程度だったのに対して、抽出されたシルク繊維を電界紡糸によってランダムに堆積させた場合は338mV、更には電界紡糸によって配向されたシルク繊維 (O-Silk)の場合は358mVと理論値の400mVに近づいたようです。

図2bはセパレーターのSEM画像です。O-Silkの場合は繊維の配向性が高いことがわかったようです。(図2b右中)

一方、無配向シルク(未処理繊維)は繊維が絡み合っていることがわかったようです。(図2b左下)O-Silkの場合と無配向の場合のどちらも、繊維径が約1μmと均一に分布していたようです。

更に、シルクコクーン(シルク繭)は、シルクセパレータの約20倍の繊維径を持つフィブリル構造で構成されていたようです。(図2b右上、右下)この大きな繊維径により、繊維間隔が広がり、ネットワーク密度が低下したようです。これによりイオンのクロスオーバー(交差、入れ替わり)が促進され、セパレーターの性能が低下したようです。

補足情報の図S6~S14に示されている予備実験を経て、条件出しを行った結果が図3に示されています。

電流密度と比エネルギーは、さまざまな負荷条件下で評価されました。たとえば、バイオバッテリーを1Vで充電すると(図3a)、約1時間で30mLに到達できたようです。1μAで放電すると、13時間あたりまで電圧はあまり下がらなかったので、寿命は13時間となったようです。(図3b)この寿命については、過去の研究例であった7時間を超え、新たな記録を樹立たようです。過去の研究例では890mVで動作し、液もアルカリ性でしたが、O-Silkバイオバッテリーは358mVで動作し、約13時間持続したということです。また、pHが約7とほぼ中性であり、EPSが完全に生分解性であるという利点も加わったようです。

また、図3dと3eに見られたように、セパレーターがO-Silkの場合は市販品の性能を大きく上回ったようです。

ここからは実用面についてです。

まず、シルク膜を挟んだEPSを陽極側に配置したようです。(図4a)。シルク膜は生体適合性と優れた機械的特性を備えているため、EPSの理想的な支持マトリックスとなり、電極表面との強固な接触をもたらすようです。このステップにより、陽極反応表面積が最大化され、電子移動速度が上がり、その結果、全体的なセル効率が向上します。次に、EPSを含む陽極膜をカイコの繭に印刷された炭素電極上に配置したようです。(図4b)この炭素電極の使用は、炭素の高い表面積と導電性、そしてカイコの繭という天然で再生可能な基質との組み合わせを生かすことができるみたいです。陰極側をペトリ皿の上に配置したバイオバッテリー、完全な密閉状態となったようです。(図4c)

しかしながら、一つのバイオバッテリーは出力が弱いのか、(同じバイオバッテリー?)を直列に3つ繋いで評価したようです。(図4d)

予想どおり、直列接続により電圧が上昇して、電力も上がったようで、その様子は図4fに描かれています。

なお、バイオバッテリーの応用例が、図4eに示されています。ここでは、腕に取り付けられたバイオバッテリーが体温測定装置(デジタル温度計Caretech TS-101)に接続して活用することを目論んでいるようです。

OCV測定を実施したようです。今回研究したバイオバッテリーは10分間1.115V付近を安定した電圧を達成できたようです。この結果は、ウェアラブルモジュールの安定した電気化学的性能を実証し、ウェアラブル電子機器における信頼性の高いエネルギー供給が期待できるようです。

様々な検討結果と比較例が表1に描かれています。

所感です。

バイオバッテリー、このようなものが100年以上前に考案され、現在でもあまり形を変えていないことに大変驚きました。

今回は絹を用いていました。絹と言えば、相変わらず高級な繊維材料なのでやたら気を遣う、考えようによっては厄介な素材、そんなイメージでした。

しかしながら、今回の研究例で新たな可能性がわかり、天然パワーの凄さを改めて感じました。

大学の研究員をやっていた時に、周囲にはカイコを飼っている学生がいました。もはや現代のカイコは絹を吐くことだけに特化して、歩くこともできず、餌シートの上で育てるそうです。それだけ品種改良が進んだようです。言い換えれば、逃げることもなく、極めて飼いやすいということです。故に弊社のある過疎地のようなところでもカイコの飼育は可能です。

そして、今回の研究例のように、衣料以外で絹の出口がいろいろ見出されば、過疎地も元気になるのでは?と思います。

天然素材を用いた発電のお話です。

Sustainable Power Generation with an All-Silk Electronics-Based

Yeast Wearable Biobattery

Rita Policia, Ricardo Brito-Pereira, Carlos M. Costa, Senentxu Lanceros-Méndez,*

and Frank N. Crespilho*

ACS Omega 2025, 10, 12522−12529

(本文)

https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsomega.5c00131?ref=article_openPDF

(補足情報)

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsomega.5c00131/suppl_file/ao5c00131_si_001.pdf

今回の研究例はシルクを用いたバイオ電池の開発についてです。

特に廃棄時における環境負荷への問題解決としてバイオ電池が提案されたようです。

まずバイオ電池についてです。

そもそも電気を作るということに対して、『電気を作るとは「電流を生み出す」ことであり、それは細胞の内にある電子を細胞外にある固体の導電性物質(=電極)に渡す現象です。その電子は有機物の酸化的分解で生じます。人間を始めとした好気性の生物は、有機物の分解で生じる電子を酸素に渡してエネルギーを獲得しています(酸素呼吸)。一方、地球は鉄の惑星と言われており、土壌には酸化鉄が豊富に含まれています。Geobacter属細菌などの酸化鉄還元細菌は発電力の高い発電細菌として知られていますが、自然界では細胞外にある固体の酸化鉄を電子受容体として利用します(鉄呼吸)。発電細菌は酸素の代わりに電極を電子受容体として利用して、生存や増殖に必要なエネルギーを獲得しているのです。太古の地球には大気に酸素が含まれていなかったと考えられています。嫌気性の細菌が酸素以外の電子受容体を利用できることは至極当然です。』『 バイオ電池とは、生物の一部または個体を利用して電気を生み出す装置です。タンパク質(酵素)を利用したものや細菌そのものを利用したものなど、様々なバイオ電池が研究されています。本稿のバイオ電池は様々な種類の発電細菌群から構成されるバイオフィルムを利用したもので、微生物燃料電池(Microbial Fuel Cell; MFC)とも呼ばれます。』『発電細菌には、発電力は低いが有機物が供給されれば、ほぼメンテナンスフリーで半永久的に電流を生み出すという特性があります。今後はその性質を巧みに利用して、新たな用途での活用がより重要になると考えられます。発電細菌の利用では「低コスト」であることが特に重要であり、斬新かつ実践的なアイデアが必要です。』とあります。

(発電細菌を利用した革新的なバイオ電池およびバイオセンサー)

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/naro_technical_report_no8.pdf

更に『微生物燃料電池』と呼ばれるもので、既に実用化もされているようです。

(カーボンニュートラルを推進!新技術『微生物燃料電池』をご紹介)

https://kcr.kurita.co.jp/products/recommend/070.html

なお、『微生物型燃料電池は、1910年にBennettらによって報告された微生物と糖を用いら燃料電池であり、現在でもその原型は変わっていない。』とあります。

(絹由来セリシンによる微生物燃料電池の高出力化と高校間・地域連携による小中学生水素エネルギー教育教材の開発)

https://storage.nakatani-foundation.jp/main/p/uploads/5049fea16436e86654b70a8f79bf4897.pdf

今回の研究例で試作した電池の作成手順が図1bに描かれています。

(1)カイコの繭で作った基板へ炭素電極のスクリーン印刷したようです。

(2)ペトリ皿の中でフィブロインフィルムをそれぞれ細胞外高分子物質(EPS)還元溶液と鉄の飽和溶液に浸漬することによる陽極および陰極を試作したようです。

(3)セパレーターを3種準備したようです。電界紡糸によって製造した配向絹フィブロイン繊維を用いた場合、ランダム配向絹フィブロイン繊維を用いた場合、そして機械的にプレス機を使用して繭を圧縮した場合としたようです。

(4)試作した電池の概略図と写真のようです。

結果です。

上記のようにセパレーターは3種準備したとありますが、更に市販のものも比較用として用いたので、全部で4種類となったようです。市販のものはWhatmanとあるだけで、詳しくは書かれていませんでした。

おそらく、下記のようなものと思われます。

(ガラス繊維角形濾紙GF/D)

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/2-332-14/

ここでセパレーターについては『二次電池の電池の正極(+)と負極(-)が直接接触するのを防ぎ、イオン伝導性を確保するための部材(板状材)の事です(二次電池は正極板と負極板との間でイオンが行き来することで成り立っています。)。また、電池の正極(+)と負極(-)が接してしまうと、短絡を起こして過熱や発火といった事故に繋がる恐れがあるため、 セパレーターはイオン伝導性を確保すると同時に、正極と負極を分離させて短絡を防ぐ目的があります。』とあります。

(セパレーター)

https://www.dhc-ds.com/word/separator.html

改めてセパレーターの内訳を見ますと、

(i)バッテリー テストで一般的に使用されているものガラス製の市販品 (Whatman)

(ii)残りは繭からで、そのまま圧縮されたもの

(iii)抽出されたシルク繊維を電界紡糸によってランダムに堆積させたもの

(iv)電界紡糸によって配向されたシルク繊維 (O-Silk)

となったようです。

電界紡糸については、『電界紡糸法はポリマー溶液または溶融状態のポリマーに高電圧を印加することで繊維を紡糸する方法で、比較的容易にナノファイバーを作製することができます。』『数多くのポリマーを繊維状にすることが可能です。中でも容易にナノファイバーができるポリマーは、ポリビニルアルコール、ポリアクリルニトリル、ポリ乳酸、ポリエチレンオキサイトです。その他にも絹、ナイロン、ポリエチレンテレフタレートなどの衣料繊維素材、ポリアニリンなどの導電性ポリマーや液晶ポリマー、無機材料も紡糸できます。』とあります。

(電界紡糸法によるナノファイバーについて)

https://www.aichi-inst.jp/other/up_docs/no123_05.pdf

まずは初期の回路電圧(Open Circuit Voltage 、OCV)について調べています。

回路電圧については『サンプルに電圧もしくは電流を印加していない状態の電圧です。』とあります。

(開回路電圧(OCV)とは何ですか?)

https://www.toyo.co.jp/material/faq/detail/id=4713

結果が図2aに出ています。市販のセパレータや繭をそのままプレスしただけのものは回路電圧が100mV程度だったのに対して、抽出されたシルク繊維を電界紡糸によってランダムに堆積させた場合は338mV、更には電界紡糸によって配向されたシルク繊維 (O-Silk)の場合は358mVと理論値の400mVに近づいたようです。

図2bはセパレーターのSEM画像です。O-Silkの場合は繊維の配向性が高いことがわかったようです。(図2b右中)

一方、無配向シルク(未処理繊維)は繊維が絡み合っていることがわかったようです。(図2b左下)O-Silkの場合と無配向の場合のどちらも、繊維径が約1μmと均一に分布していたようです。

更に、シルクコクーン(シルク繭)は、シルクセパレータの約20倍の繊維径を持つフィブリル構造で構成されていたようです。(図2b右上、右下)この大きな繊維径により、繊維間隔が広がり、ネットワーク密度が低下したようです。これによりイオンのクロスオーバー(交差、入れ替わり)が促進され、セパレーターの性能が低下したようです。

補足情報の図S6~S14に示されている予備実験を経て、条件出しを行った結果が図3に示されています。

電流密度と比エネルギーは、さまざまな負荷条件下で評価されました。たとえば、バイオバッテリーを1Vで充電すると(図3a)、約1時間で30mLに到達できたようです。1μAで放電すると、13時間あたりまで電圧はあまり下がらなかったので、寿命は13時間となったようです。(図3b)この寿命については、過去の研究例であった7時間を超え、新たな記録を樹立たようです。過去の研究例では890mVで動作し、液もアルカリ性でしたが、O-Silkバイオバッテリーは358mVで動作し、約13時間持続したということです。また、pHが約7とほぼ中性であり、EPSが完全に生分解性であるという利点も加わったようです。

また、図3dと3eに見られたように、セパレーターがO-Silkの場合は市販品の性能を大きく上回ったようです。

ここからは実用面についてです。

まず、シルク膜を挟んだEPSを陽極側に配置したようです。(図4a)。シルク膜は生体適合性と優れた機械的特性を備えているため、EPSの理想的な支持マトリックスとなり、電極表面との強固な接触をもたらすようです。このステップにより、陽極反応表面積が最大化され、電子移動速度が上がり、その結果、全体的なセル効率が向上します。次に、EPSを含む陽極膜をカイコの繭に印刷された炭素電極上に配置したようです。(図4b)この炭素電極の使用は、炭素の高い表面積と導電性、そしてカイコの繭という天然で再生可能な基質との組み合わせを生かすことができるみたいです。陰極側をペトリ皿の上に配置したバイオバッテリー、完全な密閉状態となったようです。(図4c)

しかしながら、一つのバイオバッテリーは出力が弱いのか、(同じバイオバッテリー?)を直列に3つ繋いで評価したようです。(図4d)

予想どおり、直列接続により電圧が上昇して、電力も上がったようで、その様子は図4fに描かれています。

なお、バイオバッテリーの応用例が、図4eに示されています。ここでは、腕に取り付けられたバイオバッテリーが体温測定装置(デジタル温度計Caretech TS-101)に接続して活用することを目論んでいるようです。

OCV測定を実施したようです。今回研究したバイオバッテリーは10分間1.115V付近を安定した電圧を達成できたようです。この結果は、ウェアラブルモジュールの安定した電気化学的性能を実証し、ウェアラブル電子機器における信頼性の高いエネルギー供給が期待できるようです。

様々な検討結果と比較例が表1に描かれています。

所感です。

バイオバッテリー、このようなものが100年以上前に考案され、現在でもあまり形を変えていないことに大変驚きました。

今回は絹を用いていました。絹と言えば、相変わらず高級な繊維材料なのでやたら気を遣う、考えようによっては厄介な素材、そんなイメージでした。

しかしながら、今回の研究例で新たな可能性がわかり、天然パワーの凄さを改めて感じました。

大学の研究員をやっていた時に、周囲にはカイコを飼っている学生がいました。もはや現代のカイコは絹を吐くことだけに特化して、歩くこともできず、餌シートの上で育てるそうです。それだけ品種改良が進んだようです。言い換えれば、逃げることもなく、極めて飼いやすいということです。故に弊社のある過疎地のようなところでもカイコの飼育は可能です。

そして、今回の研究例のように、衣料以外で絹の出口がいろいろ見出されば、過疎地も元気になるのでは?と思います。

pdfはこちら

一覧に戻る