新着情報

Informations

雑誌会

2025.10.22

分解する部品を埋め込んでポリウレタンをリサイクル可能に!

この『雑誌会』は、化学系の雑誌を中心に独断と偏見で研究例を選び、不定期でご紹介するコーナーです。

結合が切れやすい部品を分子鎖中に組み込むことで、分解を容易にする試みを行った話です。

Cleavable Additives for Deconstructable, Recyclable Polyurethane

Thermosets

Kwangwook Ko, David J. Lundberg, Valerie L. Lensch, Yasmeen S. AlFaraj, Keith E. L. Husted,

Jacob P. Brutman, Alaaeddin Alsbaiee, Patrick N. Hamilton, Suong T. Nguyen,*

and Jeremiah A. Johnson*

ACS Cent. Sci. 2025, 11, 1355−1363

(本文)

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acscentsci.5c00689?ref=article_openPDF

(補足情報)

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acscentsci.5c00689/suppl_file/oc5c00689_si_001.pdf

まず、ポリウレタンについてです。

(ポリウレタン樹脂とは?特徴や用途、取扱い方法について解説)

https://www.mazin.tech/columns/642f7a0d2900a95b92a5aa2b

ポリウレタンはアルカリ加水分解できるようです。

(-ウレタンの分析-ポリウレタンの原料組成解析)

https://www.tosoh-arc.co.jp/technique/detail/t1805/

しかしながら、ポリウレタンの分解には高温が必要なようです。

下記はその一例ですが、通常は180℃、工夫次第で157℃となっていますが、いずれにしても高温です。

(ウレタン樹脂のリサイクル技術)

https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/migration/corp/techReviewAssets/tech/review/2001/08/56_08pdf/a12.pdf

そんな背景の中、今回の研究例です。

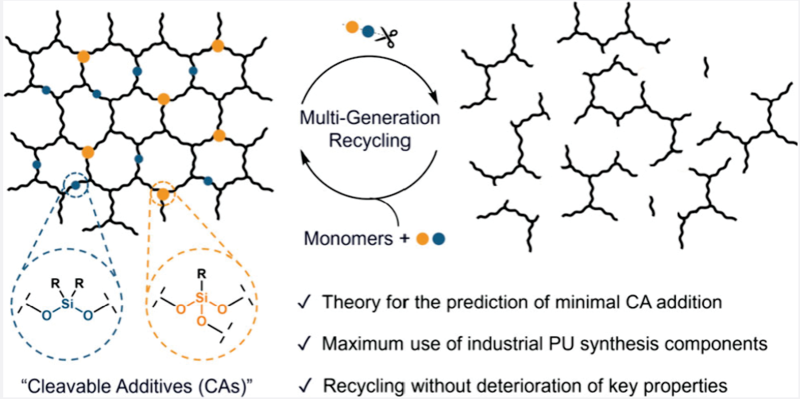

図1にコンセプトが描かれています。

分解を促す部品は青あるいはオレンジの点で表されています。

青は2官能で、分子鎖の途中に紛れ込ませます。一方、オレンジは3官能で、分子鎖の分岐点に配置します。どちらの部品もSi-O結合が含まれています。(図1B)

Si-O(シロキサン)結合はC-C結合より結合エネルギーが大きいです。

『シロキサン結合を主骨格とするシリコーンレジン・オリゴマーは、結合エネルギーが大きいため、耐熱性や耐候性、電気絶縁性などの特性に優れています。』となっていて、結合エネルギーがSi-Oの場合は106kcal/molであるのに対して、C-Cの場合は82.6kcal/molのようです。

(シロキサン結合の特長)

https://www.silicone.jp/guide/classification/search_category/?_sft_p_category=silicone_resins_and_oligomers&sf_paged=2

即ち、Si-O結合を導入することは、このままでは結合力が強くなり、単純に考えると分解は更に難しくなるということです。

ところが、Si-O結合はFeCl3を触媒として利用すればSi-O結合が切れるみたいです。

下記はその一例です。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405653715300282

ただ、上記の場合は160℃~200℃でやっているので、かなり高温です。

分子構造が異なるためでしょうか?今回の研究例では50℃×12時間で分解できたようです。

また、FeCl3(塩化鉄III)の安全性についてですが、『国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部の平成25年度報告 毒物劇物指定のための有害性情報の収集・評価』では『塩化鉄(III)の急性毒性値(LD50/LC50値)はラット経口で1870 mg/kg、マウス経口で895 mg/kg(ともにGHS区分4)であった。経皮ならびに吸入の適切な毒性知見は認められなかった。経口による急性毒性値は毒劇物に該当しない。一方、塩化鉄(III)の皮膚および眼に対する刺激性の具体的知見は認められなかったが、塩化鉄(III)の水溶液のpHは2以下であることから、皮膚ならびに眼に対する腐食性物質と推定され、GHS 区分1(劇物相当)に該当する。以上より、塩化鉄(III)は劇物に指定するのが妥当と考えられた。本判断は、既存規制分類(国連危険物輸送分類)とも整合している。また、必要に応じ、in vitro腐食性試験を実施し、塩化鉄(III)の腐食性を確認するのが望ましい。なお、新たに経皮あるいは吸入急性毒性試験を実施する必要はない。』

https://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/hyouka/2013/7705-08-0.pdf

ということです。もちろん取扱いには十分注意が要りますが、猛毒でもなく、危険性はさほど高くないようです。強酸ではありますが、ポリマーの分解に好んで使われる硫酸などに比べればかなり緩いと言えます。

今回導入した部品の作り方が図2Aに出ています。1,6-ヘキサンジオールを出発点とします。ジクロロジエチルシランと反応させた場合は2官能の部品(BCS)となり、トリクロロエチルシランと反応させた場合は3官能の部品(TCJ)となったようです。

続いて各部品を用いてポリウレタンを合成したようです。図2Bの上半分は2官能の場合です。まず重合物であるdPU-BCSxを作ります。Xは当量数になります。その後、FeCl3をTHF/MeOH混合溶媒、50℃×12時間でポリマーの溶解性を調べています。その結果、BCSが0.3当量(仕込み8.4wt.%)の時と0.4当量(仕込み11.6%)の境目で完全に溶解=ポリウレタンは分解したようです。

一方、図2Bの下半分に描かれているように、3官能の場合は、まずdPU-TCJyを作ったようです。Yは当量数のようです。同様に分解試験を行ったようです。その結果、が0.10当量(仕込み3.6wt.%)の時と0.15当量(仕込み5.4%)の境目で完全に溶解=ポリウレタンは分解したようです。特にこの場合、0.10当量の時点では溶け残りが82%もあったのに、一気に溶解したようです。

以上より、TCJの場合、添加量が少なくてもより大きな効果があったようです。

続いて、分解前のポリウレタンの強度などを調べています。(図3)

図3Bは引張試験の結果です。

部品を使わない、元々のポリウレタンがvPU(黒線)で表されています。

2官能の場合はdPU-BCS0.45でBCSを0.45当量投入した場合です。これは分解試験でも完全に溶解する条件です。

3官能の場合はdPU-TCJ0.15でTCJを0.15当量投入した場合です。これまた分解試験でも完全に溶解する条件です。

結果は部品を使わないvPUの場合を挟んで、2官能の場合は、弾性率、強さ、靭性、全ての場合でvPUを下回りました。一方、3官能の場合は弾性率、強さ、靭性、全ての場合でvPUを上回りました。

おそらく、2官能の場合はシロキサンのフレキシブル性が影響し、3官能の場合は分岐点に配置されたことで、フレキシブル性はさほど影響せず、逆にがっしりとした架橋剤になったと考えられますが、詳細はわかりません。

いずれにしても2官能は物性値を下げ、3官能は物性値を上げたということです。ただし、ここで数値が上がったからと言って、必ずしも良いとは限らず、いわゆる柔らかい素材は物性値が下がるので、用途や目的に応じて考えるべきでしょう。

そして、元のポリウレタンの値を上下に挟むことから、BCSとTCJ、両方の仕込み比を変えながら用いた検討を行ったようです。その結果、ちょうど間を埋めることができ、各物性の調節もできるようになったようです。

最後に今回の研究例の手法でポリウレタンを一旦分解し、再利用した場合の検討をおこなっています。

まず、3官能型として、0.2当量のEtSi(OC6H12OH)3を用いてdPU-TCJ0.2を作ります。これをFeCl3触媒下メタノール中で分解したようです。回収率は81%だったようです。分解物をdPU-TCJG0と称し、サイズ排除クロマトグラフィー(SEC)で分析したところ、数平均分子量(Mn)が約5.6 kDaであったようです。(補足情報の図S29)これは理論値4.5 kDaと良く一致したようです。

dPU-TCJG0を38wt%、EtSi(OC6H12OH)3を6.5wt%の条件で再びポリウレタンを重合させたようです。この重合物をrPU-TCJ-G1(38)と称したようです。重合の進み具合はFT-IRでイソシアナート基の変換(消滅?)で確認したようです。(補足情報の図S5)

図4Bに引張試験の結果が描かれています。rPU-TCJ-G1(38)の引張試験では、dPU-TCJ-G0(9.9 ± 0.43 MPa)と比較して弾性率の増加(14.0 ± 1.36 MPa)が確認されたようです。その理由として、『弾性率の増加は、dPU-TCJ-G0 断片中の 1,6- ヘキサンジオール含有量が高くなり、硬質セグメントが豊富となったことで、リサイクル時に物理的架橋が生じるためであると考えられる。』と考察しています。しかしながら、なぜ重合物であるrPU-TCJ-G1(38)を同じ重合物である元のポリウレタンであるvPU(図3B)と比較をせず、分解物とだけ比較をしているのか?は不思議です。

先へ進みます。本文では統計的にもリサイクルの前後で区別がつかないということから、リサイクルは成功したと述べられています。確かに図3BのvPUと比べても、さほど大きな差は見られず、リサイクルは成功したと言えるでしょう。

更に分解と再生を繰り返したようです。rPU-TCJ-G1(38)の分解物であるdPU-TCJG1を23wt%あるいは47%(38%挟む条件で)実施して、重合物をそれぞれrPU-TCJ-G2(23)、rPU-TCJ-G2(47)とし、いずれも弾性率は上がったようです。その一方で、Tgや熱分解性はさほど動くことはなかったので、リサイクル性はあるし、むしろ機械的特性も上がっていると考察しています。ただ、リサイクルを繰り返すごとに分子量の大きな成分(分解されずに存在する成分)が次第に増えていく(補足情報の図S30)ようで、無限のリサイクルは難しいかもしれない、と考察しています。

所感です。

プラスチック、特に熱硬化性樹脂のリサイクルは最近大きな課題となっています。前職では熱可塑性エポキシというテーマで取り組んだこともございます。

(プラスチックス2010年1月号)

https://smooooth9-site-one.ssl-link.jp/banyokagakukenkyusho230710/uploads/blog/6/64ed54b0ef94e6.pdf

今回の研究例はFeCl3を用いてスイッチングできる分解点を埋め込むという、非常に面白い発想だと思います。通常、わざわざFeCl3に接することはありませんので、普通の環境下で重合物は分解することはないはずです。また、FeCl3は重合物の分解に良く用いられる硫酸や水酸化ナトリウムほど超強力で危険な薬物ではないので、安全性も高まります。

そして、この研究例で、更に面白いのはSi-O結合がC-C結合より強いことです。普通の発想では強い結合なら分解はより難しくなると考えてしまうのですが、そこを敢えてSi-O結合を導入したのは非常に興味深いところです。

結合が切れやすい部品を分子鎖中に組み込むことで、分解を容易にする試みを行った話です。

Cleavable Additives for Deconstructable, Recyclable Polyurethane

Thermosets

Kwangwook Ko, David J. Lundberg, Valerie L. Lensch, Yasmeen S. AlFaraj, Keith E. L. Husted,

Jacob P. Brutman, Alaaeddin Alsbaiee, Patrick N. Hamilton, Suong T. Nguyen,*

and Jeremiah A. Johnson*

ACS Cent. Sci. 2025, 11, 1355−1363

(本文)

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acscentsci.5c00689?ref=article_openPDF

(補足情報)

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acscentsci.5c00689/suppl_file/oc5c00689_si_001.pdf

まず、ポリウレタンについてです。

(ポリウレタン樹脂とは?特徴や用途、取扱い方法について解説)

https://www.mazin.tech/columns/642f7a0d2900a95b92a5aa2b

ポリウレタンはアルカリ加水分解できるようです。

(-ウレタンの分析-ポリウレタンの原料組成解析)

https://www.tosoh-arc.co.jp/technique/detail/t1805/

しかしながら、ポリウレタンの分解には高温が必要なようです。

下記はその一例ですが、通常は180℃、工夫次第で157℃となっていますが、いずれにしても高温です。

(ウレタン樹脂のリサイクル技術)

https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/migration/corp/techReviewAssets/tech/review/2001/08/56_08pdf/a12.pdf

そんな背景の中、今回の研究例です。

図1にコンセプトが描かれています。

分解を促す部品は青あるいはオレンジの点で表されています。

青は2官能で、分子鎖の途中に紛れ込ませます。一方、オレンジは3官能で、分子鎖の分岐点に配置します。どちらの部品もSi-O結合が含まれています。(図1B)

Si-O(シロキサン)結合はC-C結合より結合エネルギーが大きいです。

『シロキサン結合を主骨格とするシリコーンレジン・オリゴマーは、結合エネルギーが大きいため、耐熱性や耐候性、電気絶縁性などの特性に優れています。』となっていて、結合エネルギーがSi-Oの場合は106kcal/molであるのに対して、C-Cの場合は82.6kcal/molのようです。

(シロキサン結合の特長)

https://www.silicone.jp/guide/classification/search_category/?_sft_p_category=silicone_resins_and_oligomers&sf_paged=2

即ち、Si-O結合を導入することは、このままでは結合力が強くなり、単純に考えると分解は更に難しくなるということです。

ところが、Si-O結合はFeCl3を触媒として利用すればSi-O結合が切れるみたいです。

下記はその一例です。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405653715300282

ただ、上記の場合は160℃~200℃でやっているので、かなり高温です。

分子構造が異なるためでしょうか?今回の研究例では50℃×12時間で分解できたようです。

また、FeCl3(塩化鉄III)の安全性についてですが、『国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部の平成25年度報告 毒物劇物指定のための有害性情報の収集・評価』では『塩化鉄(III)の急性毒性値(LD50/LC50値)はラット経口で1870 mg/kg、マウス経口で895 mg/kg(ともにGHS区分4)であった。経皮ならびに吸入の適切な毒性知見は認められなかった。経口による急性毒性値は毒劇物に該当しない。一方、塩化鉄(III)の皮膚および眼に対する刺激性の具体的知見は認められなかったが、塩化鉄(III)の水溶液のpHは2以下であることから、皮膚ならびに眼に対する腐食性物質と推定され、GHS 区分1(劇物相当)に該当する。以上より、塩化鉄(III)は劇物に指定するのが妥当と考えられた。本判断は、既存規制分類(国連危険物輸送分類)とも整合している。また、必要に応じ、in vitro腐食性試験を実施し、塩化鉄(III)の腐食性を確認するのが望ましい。なお、新たに経皮あるいは吸入急性毒性試験を実施する必要はない。』

https://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/hyouka/2013/7705-08-0.pdf

ということです。もちろん取扱いには十分注意が要りますが、猛毒でもなく、危険性はさほど高くないようです。強酸ではありますが、ポリマーの分解に好んで使われる硫酸などに比べればかなり緩いと言えます。

今回導入した部品の作り方が図2Aに出ています。1,6-ヘキサンジオールを出発点とします。ジクロロジエチルシランと反応させた場合は2官能の部品(BCS)となり、トリクロロエチルシランと反応させた場合は3官能の部品(TCJ)となったようです。

続いて各部品を用いてポリウレタンを合成したようです。図2Bの上半分は2官能の場合です。まず重合物であるdPU-BCSxを作ります。Xは当量数になります。その後、FeCl3をTHF/MeOH混合溶媒、50℃×12時間でポリマーの溶解性を調べています。その結果、BCSが0.3当量(仕込み8.4wt.%)の時と0.4当量(仕込み11.6%)の境目で完全に溶解=ポリウレタンは分解したようです。

一方、図2Bの下半分に描かれているように、3官能の場合は、まずdPU-TCJyを作ったようです。Yは当量数のようです。同様に分解試験を行ったようです。その結果、が0.10当量(仕込み3.6wt.%)の時と0.15当量(仕込み5.4%)の境目で完全に溶解=ポリウレタンは分解したようです。特にこの場合、0.10当量の時点では溶け残りが82%もあったのに、一気に溶解したようです。

以上より、TCJの場合、添加量が少なくてもより大きな効果があったようです。

続いて、分解前のポリウレタンの強度などを調べています。(図3)

図3Bは引張試験の結果です。

部品を使わない、元々のポリウレタンがvPU(黒線)で表されています。

2官能の場合はdPU-BCS0.45でBCSを0.45当量投入した場合です。これは分解試験でも完全に溶解する条件です。

3官能の場合はdPU-TCJ0.15でTCJを0.15当量投入した場合です。これまた分解試験でも完全に溶解する条件です。

結果は部品を使わないvPUの場合を挟んで、2官能の場合は、弾性率、強さ、靭性、全ての場合でvPUを下回りました。一方、3官能の場合は弾性率、強さ、靭性、全ての場合でvPUを上回りました。

おそらく、2官能の場合はシロキサンのフレキシブル性が影響し、3官能の場合は分岐点に配置されたことで、フレキシブル性はさほど影響せず、逆にがっしりとした架橋剤になったと考えられますが、詳細はわかりません。

いずれにしても2官能は物性値を下げ、3官能は物性値を上げたということです。ただし、ここで数値が上がったからと言って、必ずしも良いとは限らず、いわゆる柔らかい素材は物性値が下がるので、用途や目的に応じて考えるべきでしょう。

そして、元のポリウレタンの値を上下に挟むことから、BCSとTCJ、両方の仕込み比を変えながら用いた検討を行ったようです。その結果、ちょうど間を埋めることができ、各物性の調節もできるようになったようです。

最後に今回の研究例の手法でポリウレタンを一旦分解し、再利用した場合の検討をおこなっています。

まず、3官能型として、0.2当量のEtSi(OC6H12OH)3を用いてdPU-TCJ0.2を作ります。これをFeCl3触媒下メタノール中で分解したようです。回収率は81%だったようです。分解物をdPU-TCJG0と称し、サイズ排除クロマトグラフィー(SEC)で分析したところ、数平均分子量(Mn)が約5.6 kDaであったようです。(補足情報の図S29)これは理論値4.5 kDaと良く一致したようです。

dPU-TCJG0を38wt%、EtSi(OC6H12OH)3を6.5wt%の条件で再びポリウレタンを重合させたようです。この重合物をrPU-TCJ-G1(38)と称したようです。重合の進み具合はFT-IRでイソシアナート基の変換(消滅?)で確認したようです。(補足情報の図S5)

図4Bに引張試験の結果が描かれています。rPU-TCJ-G1(38)の引張試験では、dPU-TCJ-G0(9.9 ± 0.43 MPa)と比較して弾性率の増加(14.0 ± 1.36 MPa)が確認されたようです。その理由として、『弾性率の増加は、dPU-TCJ-G0 断片中の 1,6- ヘキサンジオール含有量が高くなり、硬質セグメントが豊富となったことで、リサイクル時に物理的架橋が生じるためであると考えられる。』と考察しています。しかしながら、なぜ重合物であるrPU-TCJ-G1(38)を同じ重合物である元のポリウレタンであるvPU(図3B)と比較をせず、分解物とだけ比較をしているのか?は不思議です。

先へ進みます。本文では統計的にもリサイクルの前後で区別がつかないということから、リサイクルは成功したと述べられています。確かに図3BのvPUと比べても、さほど大きな差は見られず、リサイクルは成功したと言えるでしょう。

更に分解と再生を繰り返したようです。rPU-TCJ-G1(38)の分解物であるdPU-TCJG1を23wt%あるいは47%(38%挟む条件で)実施して、重合物をそれぞれrPU-TCJ-G2(23)、rPU-TCJ-G2(47)とし、いずれも弾性率は上がったようです。その一方で、Tgや熱分解性はさほど動くことはなかったので、リサイクル性はあるし、むしろ機械的特性も上がっていると考察しています。ただ、リサイクルを繰り返すごとに分子量の大きな成分(分解されずに存在する成分)が次第に増えていく(補足情報の図S30)ようで、無限のリサイクルは難しいかもしれない、と考察しています。

所感です。

プラスチック、特に熱硬化性樹脂のリサイクルは最近大きな課題となっています。前職では熱可塑性エポキシというテーマで取り組んだこともございます。

(プラスチックス2010年1月号)

https://smooooth9-site-one.ssl-link.jp/banyokagakukenkyusho230710/uploads/blog/6/64ed54b0ef94e6.pdf

今回の研究例はFeCl3を用いてスイッチングできる分解点を埋め込むという、非常に面白い発想だと思います。通常、わざわざFeCl3に接することはありませんので、普通の環境下で重合物は分解することはないはずです。また、FeCl3は重合物の分解に良く用いられる硫酸や水酸化ナトリウムほど超強力で危険な薬物ではないので、安全性も高まります。

そして、この研究例で、更に面白いのはSi-O結合がC-C結合より強いことです。普通の発想では強い結合なら分解はより難しくなると考えてしまうのですが、そこを敢えてSi-O結合を導入したのは非常に興味深いところです。

pdfはこちら

一覧に戻る